新たな時代に挑む経営者に求められる「経営力」

中小企業庁

事業環境部調査室 政策評価係長

勝野 連

(2024年4月より当社から出向中)

円安や物価高の継続、「金利のある世界」の到来、構造的な人手不足。中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にある。今年4月に閣議決定された2025年版中小企業白書(以下、「白書」という。)では、「激変する環境において、自社の現状を把握して適切な対策を打つ経営力が求められる」と指摘している。今回は、このような環境を乗り越え、成長するために求められる経営者の「経営力」を切り口に、白書を読み解いていく。

“失われた30年”時代の分岐点

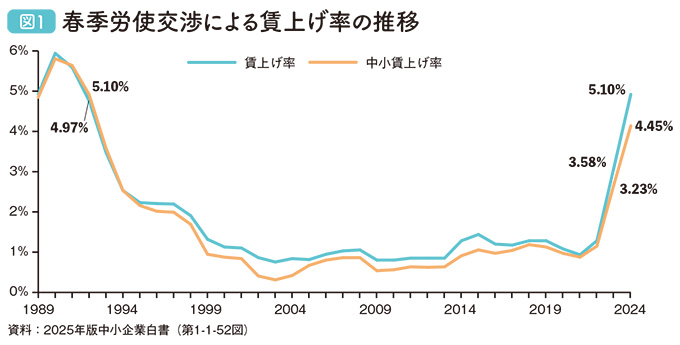

中小企業を取り巻く環境について概観する。まずは、人手不足・賃上げの状況を見ていこう。中小企業の人手不足感は依然として深刻であり、特に製造作業者や運輸従業者、建設作業者等の「現業職」が不足している。人手不足を背景に中小企業でも賃上げが加速し、2024年春闘では30年ぶりの賃上げ率となり、中小企業単独で見ても+4.5%に迫る高水準となった(図1)。

一方、大企業と中小企業の間の賃上げ率の差は拡大しており、2024年版中小企業白書の紹介記事で説明した労働供給制約社会“超人手不足時代”が継続する中、大企業の水準についていけなければ、人材流出を招くことが懸念される。中小企業には人材確保のために継続的な賃上げが求められ、更なる賃上げを行う原資を確保するために生産性を高めていくことが重要となっている。

次に、金利・為替・物価の状況を見ていこう。日本銀行は2024年3月にマイナス金利を解除。7月には政策金利を0.25%に引き上げ、2025年1月には0.5%への引き上げを決定した。前回の利上げに当たる2007年のような一時的な引上げにとどまらないとの見方もあり、そうなれば、我が国経済は約30年ぶりに「金利のある世界」に回帰したといえる。

政策金利の上昇に伴い、中小企業の借入金利水準判断DIは大幅に上昇しており、中小企業が金利負担の増加を実感していることが分かる。

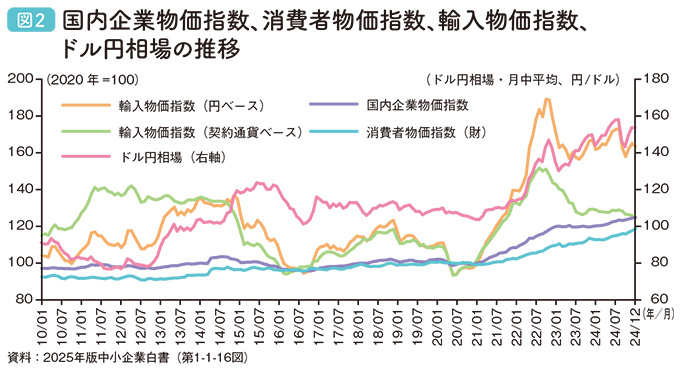

「金利のある世界」では有利子資産保有による恩恵もあるが、保有資産の少ない中小企業ではその恩恵が小さく、金利上昇は利益の下押し要因になる。また、歴史的な円安・輸入物価高は継続しており(図2)、輸入比率が輸出比率を大きく上回る中小企業にとっては、円安による利益下押しの影響を受けやすい状況にあるといえる。

このような厳しい経営環境において、従来のコストカット型経営は限界を迎えており、約30年にわたって続いてきたデフレからの脱却に向けた「分岐点」にある今、中小企業が付加価値重視型経営への転換を実現できるか否かは、極めて重要な意味を持つ。その中で、どのように付加価値を高めていくのか、また、どのように人材確保を実現していくのか。経営者の確かな「経営力」が、一層問われる時代となっている。

求められる経営者の「経営力」

白書では、「経営力」について、①戦略策定面、②組織人材面、③個人特性面の3つに注目して分析を行っている。以下では各要素について分析内容を確認し、成長に向けた取組へのきっかけ・道筋の参考を示していきたいと思う。

①戦略策定面

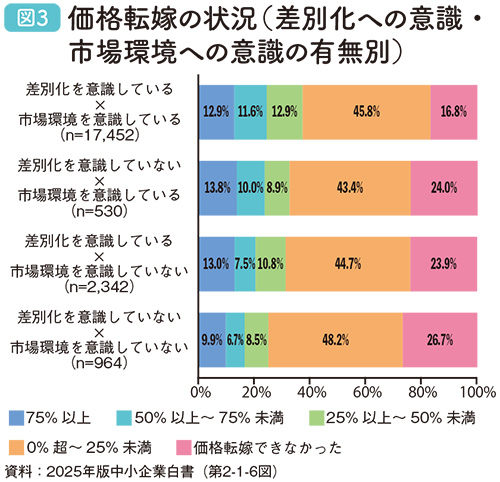

白書では、経営計画の策定・実行、差別化や市場環境を意識した適切な価格設定を行う戦略的経営は、業績向上や賃上げ・投資を促進する可能性を示している。図3は、製品・商品・サービスの差別化・市場環境への意識の有無別に見た価格転嫁の状況である。

これを見ると、差別化や市場環境を意識した経営を実施している事業者ほど価格転嫁が進んでいることが見て取れる。また、白書の分析では、マークアップ率(製品1単位の追加生産時の投入コストに対する販売価格の比であり、平たく言えば「マージン率」を表す)が高い企業ほど、経常利益率・設備投資額・賃金水準が高い傾向にあることも明らかになった。差別化や市場環境を意識した適切な価格設定、さらに、生産プロセスの改善による費用低減を行うことでマークアップ率を高めて利益を創出し、更なる成長へと資金投下するという好循環を生み出すことが重要といえそうだ。

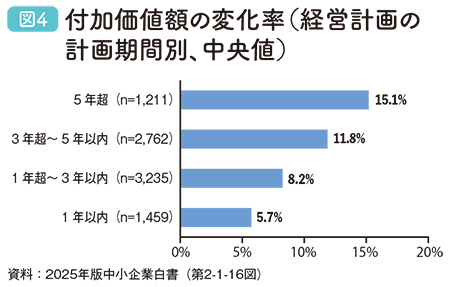

さらに、外部環境が激変する中、足下の課題への対応に加え、長期的な視野で投資や人材確保といった戦略を検討することも重要である。実際、長期を見据えた経営計画を策定・実行している企業ほど、付加価値額が大きく増加している傾向にあることが示された(図4)。

白書の優良取組事例企業・松浪硝子工業(株)(大阪中小企業投資育成(株)投資先)では、足下の目標達成至上主義から脱却し、9年間の長期経営計画を策定。産学連携・新技術開発、エンジニアや海外法務・薬事といった専門人材の育成に取り組み、成長を遂げていると紹介されている。

②組織人材面

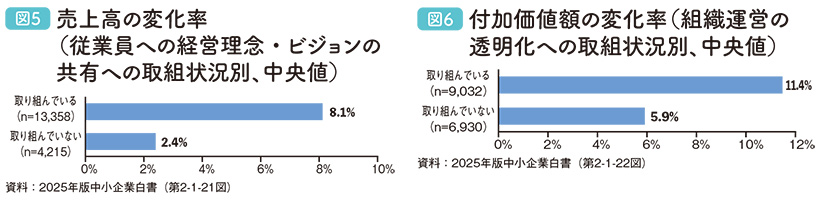

経営戦略を実行する上では組織の構築も不可欠である。自社の立ち位置や経営者の思いを踏まえた経営理念・経営ビジョンを定め、従業員に共有している企業では、5年間での売上高増加率が高いことが分かっている(図5)。さらに、経営の透明性向上の取組効果として、従業員への経営情報の開示や業務の属人化防止に取り組んでいる事業者では、付加価値額が増加している傾向にある(図6)。これらの取組は従業員の主体性醸成や業務の改善・効率化等につながり、業績向上といった結果に表れていると考えられ、推進すべき取組といえそうだ。

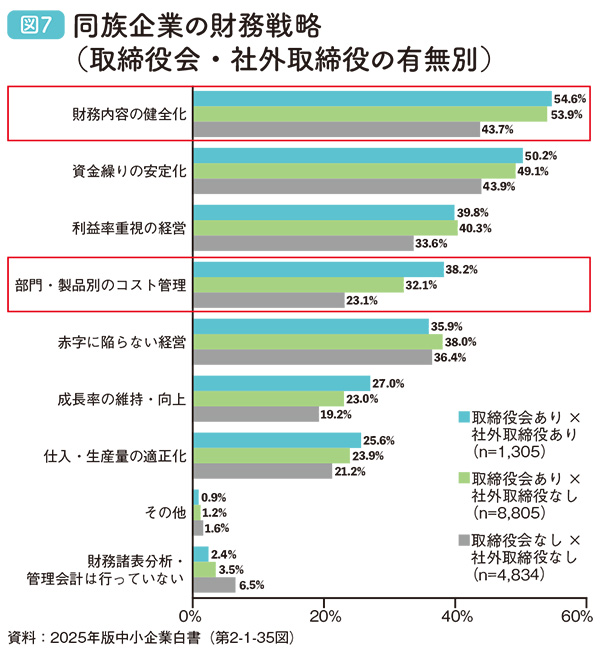

経営の透明性を担保するガバナンス体制にも目を向けよう。白書では「同族企業」に着目した分析を行っている。「同族企業」は、「所有と経営の一致」による迅速な意思決定を可能とする反面、情報が社内の一部の経営陣に過度に閉じた不健全な経営に陥る可能性が懸念される。「同族企業」におけるガバナンス体制別の財務戦略を確認したところ、取締役会や社外取締役による内外の目を取り入れている企業では、「財務内容の健全化」、「部門・製品別のコスト管理」など、成長やリスク管理のために重要な戦略に取り組んでいる割合が高いことが示されている(図7)。

社内・外の目を取り入れた経営は成長に重要な要素であり、特に、取締役会設置の有無で取組に大きな差異が見られる。白書の優良取組事例企業・(株)ダッドウェイ(東京中小企業投資育成(株)投資先)では、形式的な存在にとどまっていた取締役会の機能を強化し、幅広な経営事項の議論・決定機関として発展させた。さらに、社外取締役も招聘し、経営の透明性を更に高めることで激変する経営環境を乗り越えている。この事例のように、単に形式的な取締役会を設置するだけではなく、「経営の舵取り機関」として正しく機能させることにも取り組んでいくことが大切といえる。

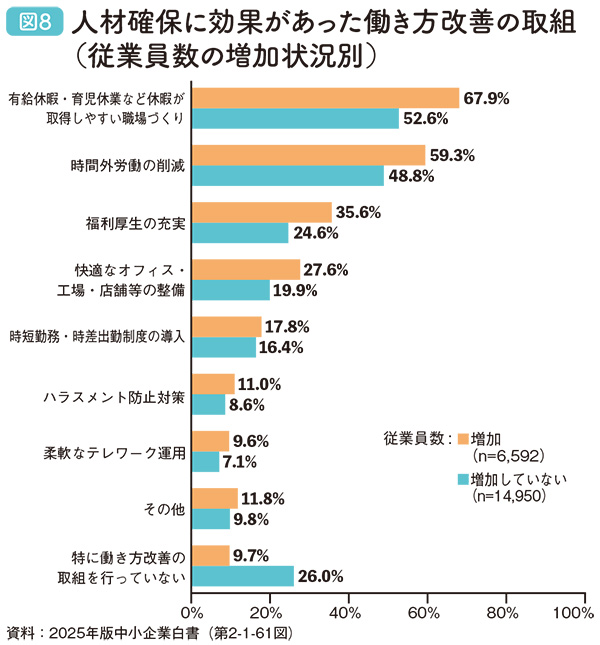

人材面についても確認する。白書の分析では賃上げが人材定着につながる傾向が示されたが、賃上げ余力の乏しい中小企業にとっては、賃金のみによらず人材に選ばれる会社作りも欠かせない。白書では、社内のコミュニケーションが円滑であるという風通しの良さ・心理的な働きやすさが、従業員の定着につながっている可能性を示している。また、働き方・職場環境改善など、従業員を大切にする取組を促進している企業では実際に人材が増加していることも確認されており(図8)、コストを掛けてでも取組を推進することが求められよう。

③個人特性面

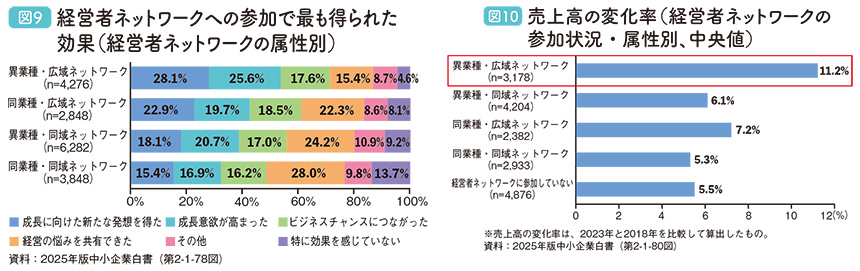

中小企業にとって、ここまで紹介した経営・人材戦略の推進における経営者の役割は非常に大きく、経営者のスキルの有無、成長意欲が大きく影響を及ぼすことが考えられる。白書では、経営者自身の成長意欲の高さが「経営力」における重要な要素であると指摘し、経営者の成長の取組として「経営者ネットワーク」、「経営者のリスキリング」を取り上げている。経営者ネットワークについては、業種(同業種・異業種)×地域(所在する都道府県内・外)で経営者ネットワークを4類型に分類して分析を行っている。類型別に最も頻繁に参加している経営者ネットワークによって得られた効果を確認すると、「異業種」かつ「広域」のネットワークに参加している経営者は、成長に向けた新たなアイデアを得たり、成長意欲が高まる傾向にあることが示された。多様な属性の経営者との交流が、経営者自身、ひいては企業の成長に結びついていることが確認される(図9、図10)。自身と境遇の異なる経営者との関わりを持てる経営者ネットワークに、積極的に参加することが重要といえそうだ。

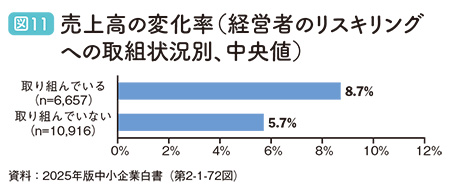

経営者のリスキリング(学び直し)も業績に好影響を及ぼす可能性が示された。実際に、学び直しに取り組む経営者の成長意欲が売上高に寄与している可能性が示されている(図11)。

また、そうした経営者の成長志向が社内に浸透することで従業員の意識が変わり、付加価値向上にもつながっている可能性も指摘されている。白書の優良取組事例企業・(株)内池建設(東京中小企業投資育成(株)投資先)では、内池社長が中小企業診断士資格の取得やITスキルの習得に意欲的に取り組み、財務体質の改善や新規事業の創出を実現したことで業績はV字回復。さらに、内池社長の学びの姿勢が組織風土にも昇華し、社内に一級建築士等も誕生するなど飛躍的な成長を遂げている。自社の成長・発展のためには、経営者自身の成長が重要だと認識し、必要とされる知識の把握・習得に努めることが求められよう。

スケールアップへの挑戦

中小企業庁では、今年4月に「100億企業成長ポータル」 (※1)をオープンし、「100億宣言」と銘打って、中小企業の飛躍的な成長を後押ししている。更なる成長・スケールアップに資する取組として、本誌のテーマになっているM&Aについて白書の分析を見ると、売上高規模が大きな企業ほどM&Aに積極的に取り組んでおり、スケールアップに有効な手段であるといえそうだ。M&Aに当たってはPMIも重要であり、経営者自らがPMIの先頭に立ち、買収先企業の従業員との対話による信頼構築に努めることが、シナジー効果を高めることにつながるといえる。

白書の優良取組事例企業・サンコー防災(株)(東京中小企業投資育成(株)投資先)では、社長自らが、買収先企業の全従業員と個別面談し、プライベートも含めて丁寧にヒアリングを実施。不安の解消や働きやすい環境を作り上げ、離職者の防止と業績成長を成し遂げていることが紹介されている。

結び

以上、経営者の「経営力」を切り口に、2025年版中小企業白書を読み解いてきた。先が見通せない状況下、中小企業経営者には、どのような荒波も乗り越えていく「経営力」を振るって成長を遂げていくことが期待される。この解説記事もその一助となれば幸いである。

——–

※1:中小企業庁「100億企業成長ポータル」

https://growth-100-oku.smrj.go.jp/

■中小企業白書の詳細はこちらから

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html

機関誌そだとう223号記事から転載