東京商工会議所 第21回勇気ある経営大賞 特別賞

ムスリムの人々の日常に寄り添う……

「ハラール食材」で描く、食の豊かさ

二宮伸介 社長

- 主な事業内容:

- ハラール食品事業、ビル賃貸事業

- 本社所在地:

- 東京都渋谷区

- 設立:

- 1949年

- 従業員数:

- 28名

「勇気ある経営大賞」の特別賞受賞。オフィスビル運営事業を展開していた企業が、全くの畑違いで、なおかつ当時はほとんど知られていなかった「ハラール食品専門輸入卸業」をスタートさせた。それから20年を超えた今、その分野で引く手あまたの企業へと成長。株式会社二宮はまさに、“勇気ある”経営の方向転換が功を奏した企業と言えるだろう。

ハラールとは、ムスリム(イスラーム教徒)の聖典・クルアーンにおいて、「許されたもの」や「合法的なもの」を意味する言葉。ムスリムが、豚肉やアルコールを口にしてはならないことはよく知られている。しかし実は、豚肉以外の肉であっても、決められた方法にのっとって処理されていないものは食べてはならないのだ。食品だけでなく、化粧品など体に触れるものにもハラールの考え方は適用されている。

日本で暮らすムスリムの人口は年々増加しており、2020年の時点で推計20万人を超えているという。旅行や仕事などで日本を訪れるムスリムも少なくない。とは言え、日本ではまだまだムスリムはマイノリティだ。ハラールメニューを扱うレストランやホテルは少なく、ハラール食材を揃える店もそれほど多くない。彼らは、日常の“食”に不便を感じて暮らしているのである。株式会社二宮は、そうした人たちの胃袋を支える企業なのだ。

必要とする人へ届けたい。日本初のハラールパン誕生

同社がハラール食品専門輸入卸業を開始したのは、2003年。その直前、代表取締役社長の二宮伸介氏は勤めていた保険会社がバブル崩壊で倒産し、次の道を模索していた。インドネシアに住む父の知人を何度か訪ねた経験があり、「そちらの方向で何かビジネスができないだろうか?」と考えたという。そんな時、インドネシアの食品輸入に携わる人から、「引き継がない?」と声が掛かった。二宮氏は、そこに飛びついたのだ。

「当時、東南アジアの食品はほとんど日本に入ってきていませんでしたから、おもしろいのではないかと思いました。“これはいける!”と勘のようなものが働いて、すぐにやることに決めました」

その頃、同社のオフィスビル運営事業は売り上げを落としていた。バブル期の最好調期と比べて、6割ほどに低下していたのだ。ゆえに、「打開策を打たねば」との思いもあり、新規事業に着手することとなった。

自信満々でスタートしたのは良いものの、なかなか売れない日々が続く。「保険と違ってすぐ売れると思っていたのですが、そう簡単にはいきませんでした」と、二宮氏は振り返る。週末には、都内各地のスーパーマーケットへ出向いて試食販売を繰り返したが、その時は売れてもそれ以外の日にはほとんど手に取ってもらえなかったという。

その後、次第に扱っている食材がハラールであることを理解し始め、独自に勉強を開始。そして、「ハラールを必要としている人に売らなければいけない」と思い至ったのだ。それはすなわち、日本で暮らすムスリムの人たち。そうして、営業先をガラリと変えた。新大久保や御徒町にあるハラール専門店へ売り込むと、大量に買ってもらえたのだ。

「日本のスーパーマーケット10店舗に置くよりも、ハラール専門店1店舗に置くほうが断然、たくさん売れるんです。それを目がけてお客さんが来ますからね」

同社が扱う輸入食品。各種シーズニングやインスタントラーメン、

冷凍の加工食品、調味料など多種多様なラインアップを揃えている。

またそのうち、イスラムのコミュニティの存在も知るようになる。東京の上野公園や長野の松本駅近くの公園に、週末になるとあちこちからイスラムの人たちが集まって来ていたのだ。特に東京では一度に1000人もの人が集結し、にぎわっていた。そこへトラックで食材を運び、販売。飛び込み営業も続け、次第に売り上げを伸ばしていったという。

ある時、二宮氏は親しいインドネシア人から「日本には食べられるパンがない」と聞く。それで、「困っている人がいるなら……」と親切心で取り組んだのが、ハラールパンの製造である。当時の日本では、原材料の輸出に関するハラール認証は行われていたが、加工食品については前例がなかった。そこで二宮氏はインドネシアで行われたハラール認証機関主催の講習会へ参加。認証におけるさまざまな手順やルールなどを教わった。そこへ参加した日本人は二宮氏が初めてだろうとのこと。

ハラール食品を製造するには、原材料がすべてハラールでなくてはならない。パンは小麦粉、油脂、塩、砂糖など原材料が多く、その一つひとつでハラールなものを探してまわった。ハラール原材料がない場合、メーカーには原料にも製造工程にも動物性由来のものやアルコールを一切使っていないことを記載した証明書を発行してもらう必要がある。

「塩は比較的、ハラール性の高い食材ですが、砂糖は苦労しました。日本では製糖の過程で動物性の骨炭を使用している割合が、非常に高いのです。植物性活性炭を使っている会社を1社だけ見つけて、お願いしました。油脂もショートニングなどの動物性がほとんどでした。こちらも1社、植物性を扱う会社にたどり着きました」

また、中古で仕入れた製造機械もそのままでは使えない。イスラムで決まっている洗浄方法で洗わなければいけないのだ。こちらはムスリムの知人が手伝ってくれた。こうした地道な努力を重ね、ハラールパンが完成したのは、構想から約2年が経った頃だった。「普通の食パン、ロールパン、バンズなのですが、“まさか日本で食べられるなんて”ととても喜ばれました」と二宮氏は顔をほころばせる。

このハラールパンは、日本初のハラール加工食品として話題になり、多くのムスリムの食を豊かにすることにつながった。

国際スポーツ大会に機内食。グローバルな場で需要が

現在は、ハラール食品専門店だけではなく、ホテルやレストラン、大学や企業の食堂などにも業務用のハラール食品を卸している。大学は北海道から九州まで、150校にものぼる。国内の少子化で学生数が減り、海外からの留学生を積極的に受け入れる大学が増えたことが追い風となった。GoogleやApple、楽天、ソフトバンクなどグローバルに展開するIT企業では、ムスリムの社員に配慮したハラールメニューを用意することが決まっていて、そうした企業の社員食堂からも引き合いが多い。

また、JICA(国際協力機構)やAOTS(海外産業人材育成協会)といった政府系の団体は、海外からの研修生を受け入れる宿泊施設をもっていて、そうした団体とのつながりも大きくなっている。飛行機の機内食を手がける企業からも、さまざまな相談が届くという。

さらには、世界陸上などの国際的なスポーツ大会、G20などの国際会議の際にも、同社に声が掛かる。2021年に行われた国際スポーツ大会の際には、選手村のハラールメニューに使われる食材のハラール認証から輸入までをトータルで担当。ハラールの分野では他を寄せつけない活躍ぶりを見せている理由について、二宮氏はこう話す。

「機内食にしても、スポーツ大会にしても、非常に厳しい規定があるので、1つ1つの食品に対して栄養素や製造過程、アレルギー情報などを記載した何枚もの書類を用意しないといけません。2021年の国際スポーツ大会の際には200以上の食品を扱いましたから、書類を揃えるだけで大きな労力がかかるわけです。いくつかハラール食品を扱う企業はありますが、そうした対応ができるのは、当社だけなのです」

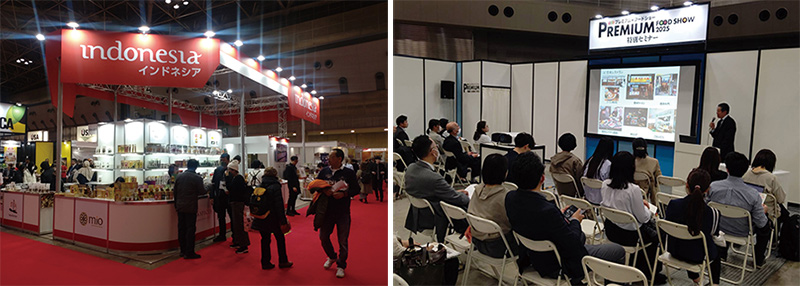

日本全国の展示会へ参加。顧客と直接対話して販売することをモットーとしている(写真左)。

セミナー講師としてハラール食の解説をする機会も多い(写真右)。

「この食品がほしい」という顧客の要望に、何が何でも応えようとする姿勢もまた、同社が選ばれる理由だ。

「ある会社がほしいという食品が、他の会社でも売れるとは限りません。けれど、ハラールのもので必要な食品は必ず取り揃えたいという思いがある。だから、一生懸命にリサーチして仕入れます。そうしてやってきたら、仕入先のネットワークが広がって、品揃えが非常に豊富になりました。“ハラールのことなら、二宮さんに聞けばなんとかなる”と、思っていただけているんでしょうね」

2010年からは、ハラール肉の加工業もスタート。同社はさまざまなインドネシア料理のシーズニングを扱っているが、メニューごとに適した肉の部位は異なる。消費者はどこかでハラール肉を購入しなければならないのだから、肉も取り扱えば喜ばれると考えたのだ。食肉加工の経験があるパキスタン人の友人に、二宮氏自ら、カットの仕方や機材の洗浄の仕方などを教わり、販売を始めた。衛生面には非常に気を使い、定期的に抜き打ちで専門機関による検査を実施。そうした安心感もあって、機内食メーカーなどから多くの引き合いがあるという。

ビーフのスペアリブなど、他社では売っていないマニアックな部位を取り扱っている点も評判が良いとのこと。近年増えているハラールのラーメン店には、鶏もも肉のガラを卸しているのだとか。

おいしくて、便利な食品をバリエーション豊かに提供

ここ1年ほどは、中華料理のハラール食品の製造にも力を入れている。和食と洋食はハラールメニューを作れるが、中華料理に適したハラール食材はほとんどないという。中華レストランの社長と知り合い、冷凍の餃子とシュウマイを共同開発してハラール認証を取得したばかりだ。最近は、肉まんにも挑戦している。

「その社長が営んでいるハラール専門の中華レストランへ行くと、ヒジャブを被った女性たちがたくさん来て、食事を楽しんでいるんです。ハラール対応さえクリアしてあれば、みんな中華料理を食べたいんですよ。食べられるもののバリエーションが増えたら、誰でもうれしいですよね」

試食会を兼ねたセミナーにもよく招かれる。ホテルや

レストランのシェフにレシピや食べ方を説明。

二宮氏が見つめているのはいつだって、料理を口にした人の幸せだ。試食会を兼ねたセミナーへ積極的に力を貸すのもそのためだ。食材を卸すだけではなく、それを使ってなるべくおいしい料理を食べてほしい。そんな思いを抱いているのである。

「中東には、ファラフェルというひよこ豆のコロッケがあります。当社では冷凍ものを扱っていますが、そのまま食べても淡白でイマイチ。でも現地ではピタパンと一緒にゴマのペースト(タヒーナ)、ひよこ豆のディップ(フムス)を合わせて、トマトケチャップを付けて食べます。実際に現地ではどのように食べられているのかを示すことは、大切です」

あちらこちらから引っ張りだこであるがゆえに、抱いている悩みがある。需要に対して、供給が追い付いていないことだ。特に同社製造の加工食品は納品が間に合わないため、今のところ新規の依頼は受けないようにしているという。この課題を解決すべく、工場の新設を計画中だ。

「とにかく製造力をアップさせなくてはなりません。例えば肉の場合、現状はハンバーグの種のみを扱っているのですが、お客様からは“パテに成形したものがほしい”といった要望をいただいています。でも、今の状況ではとても対応しきれません。本来はもっと当社の食材を使ってくれる企業があるはず。新しい工場ができたら、お客様が求める食品をどんどんお届けしていきたいですね」

ムスリムの人々の笑顔の源となる、食の豊かさに貢献したい。同社の熱心な取り組みの根底には、そんな真摯な理想があるのだ。

投資育成へのメッセージ

代表取締役社長

二宮伸介

投資育成さんには、財務のことから、株について、将来のビジョンに至るまでさまざまなアドバイスをいただいていて、感謝しています。勝手に当社の相談役のように思っております。この度の受賞で、我々のニッチな事業に光が当たりました。今後も工場の新設や後継者選びも含めて、引き続き相談に乗っていただけたらうれしいです。

投資育成担当者からのメッセージ

業務第二部

加藤将義

貴社の担当に着任し、はじめて事業沿革を拝見したときの衝撃を今でも覚えております。この度の取材で、貴社がオフィスビル賃貸業から、ハラール食品専門輸入卸売業へのダイナミックな事業基盤転換を遂げた裏には、二宮社長の並々ならぬ思いと自ら背中で引っ張るリーダーシップが存在していたことを知りました。今後も二宮社長のもとで成長を続ける貴社を微力ながら応援していきます。この度はご受章おめでとうございます。

機関誌そだとう224号記事から転載