人材難を解消する「自動解析」のチカラ

東京都立川市内を巡回する道路パトロールカー。道路の損傷や落下物を発見し、道路交通の安全を確保するための専用車両だ。その後方部には「キャリア積載型地中レーダシステム」が連結され、収集した地中の空洞調査データを同市内にあるデータ解析センターに送る。センターではAI(人工知能)を用いた自動解析ソフト「WISE」がデータを分析し、道路の下の穴など異常箇所の情報を立川市にフィードバックする。従来は道路パトロールカーと地中の空洞調査は別々に行われていたが、同時に実施することで大幅な効率化が図れると期待されている。

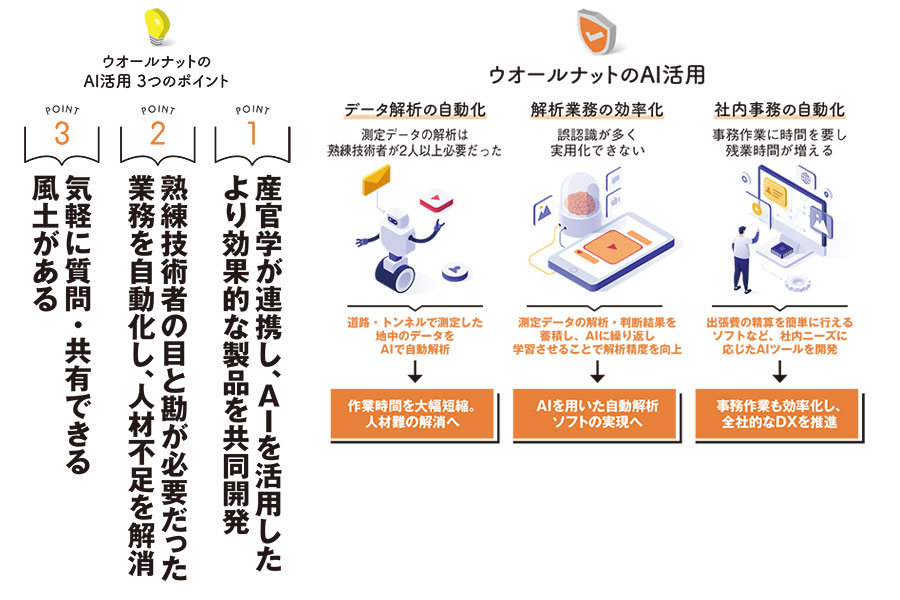

これらのシステムは、株式会社ウオールナットが東京都立産業技術研究センター(以下、都産研)と共同開発したもの。ウオールナットは1993年の創業以来、トンネルの壁面や道路の内部、下水道管など土木構造物の点検調査を手がける、この分野のパイオニア企業だ。

「『WISE』の開発には約2年を要しました。地中の空洞の大きさや形は1つとして同じものはないので、大量のバックデータをもとにAIに学習させていっても、誤認識が多く苦労しました。幸い都産研の研究員の方がすごく熱心に協力してくださり、完成させることができました」

こう振り返るのは、同社の齋藤豊社長だ。今後、立川市との同連携事業で実績を積み上げ、全国の自治体に活動を広げていきたい考えだ。

齋藤豊 社長

- 主な事業内容:

- 土木構造物等の点検、調査

- 本社所在地:

- 東京都立川市

- 創業:

- 1993年

- 従業員数:

- 46名

顧客のニーズに合わせて設計・開発も自社で対応

ウオールナットは、音波・電波・光波などの波動を用いた特殊計測技術による非破壊検査で土木インフラの調査計測サービスを提供する。創業当初は、現在のようなインフラ保全のニーズはほとんどなく、発電用水路や農業用水路などの調査が中心だった。現場に人が入り、ハンマーなどで叩いて打音検査を行っていたという。

こうした人手による調査は今も行われているが、機械化が大きく進展する契機となったのが、2012年に起きた中央自動車道の笹子トンネル天井板落下事故だ。コンクリートの天井板が約138メートルにわたって落下し、走行中の車3台が下敷きとなって9人が死亡した。これを機に、同社にはトンネルの調査計測依頼が相次ぐことになる。

トンネル調査計測の需要が増える中、より効率的に作業が行えるよう産官学連携による共同開発が進んだ。その成果の1つが、レーダー計測器を積み、トンネル内を走行しながら調査計測を行う車両「MIMM-R」(ミーム・アール)だ。コンクリート表面のひび割れ、内部欠陥などを3Dで捉え、修復が必要な箇所を見つける。交通規制が不要で、調査計測の時間も大幅に減少した。

こうしたモノづくりが同社の大きな強みになっている。現場ごとに特徴があり、調査の対象物や環境によって機械も異なる。ほぼオーダーメードに近い。

土木構造物の調査計測を手がける競合他社は、専用機器を購入して調査計測を行うのに対し、ウオールナットは自社で機械の設計開発を行い、外部企業に部品製造を委託、自社で組み立てている。

「調査計測の計画の立案や、調査機器の製造、調査計測、最終報告までを一気通貫で行えるのは、他社にはない当社の強みです」

(写真左)交通規制不要でトンネル変状をスキャンできる「MIMM-R」

(右)「電磁波探査ドローン」を使えば、仮設足場不要で効率よく安全にスマート計測が可能に

IoT活用の推進で地方の雇用を創出

ただ、全国的に需要が高まる一方、人手不足で対応できないという課題が大きくなった。調査には東京から人材を派遣しなければならないが、採用できないのだ。そこで2016年頃から積極的なIoT活用を推進。現場で測定したデータを、インターネットで即時に本社の解析センターに送る仕組みを構築した。従来はデータ記録媒体に保存し、郵送するなど物理的に運んでいたという。

これにより地方で雇用した人材を活用する道が開けた。関西や九州など各ブロックに数人の人材を確保。現場で機械を操作してもらい、本社では送られてきたデータを解析するという分業体制が整った。

他方、国の社会インフラ保全のあり方も大きく変化した。トンネルなどが大規模に損傷した後に修復する「事後保全」から、損傷が軽微な段階で補修する「予防保全」に力を入れる「インフラメンテナンス2.0」が2019年に打ち出された。ウオールナットもそれに呼応し、DXを推進する。その1つが冒頭で紹介した自動解析ソフト「WISE」だ。測定データの解析は従来、キャリア5年ほどの熟練技術者2人で行っていたが、AIの活用により技術者1人で可能に。人員削減と作業工程の軽減により、解析費用は24%削減。新設したデータ解析センターでは、測定データの解析・判断結果を蓄積、それをAIに繰り返し学習させることで精度の向上を図っている。

産官学の連携も強化。IоT化した測定ロボットやドローンなどを開発し、人が測定困難な高所の橋梁下面や、水の流れている用水路の側面など危険な場所も測定可能になった。特筆すべきは、こうした共同開発のほぼすべてに、自治体からの助成金や補助金を活用し、開発コストの大幅低減を実現していることだろう。

(写真上)立川市にある本社をバックに、社会インフラの安全を守る計測車両ロボットたち

(左下)常時モニタリングを行い、突発的な陥没事故を未然に防ぐ「スマートパイロンR」

(右下)データ解析センターでは、日々全国から送られてくる情報を処理している

残業時間の減少に成功若手社員の採用増加へ

同社のAI技術の開発は、技術開発室が担う。特別にAIを学んだ専門人材ではなく、以前からいる社員がプログラミングをしているという。こうしたAIの活用は、全社的な業務効率化にも活かされている。もちろん、同社の社員がみなコンピュータに詳しいわけではない。ただ、AIをはじめコンピュータに関し相談しやすい環境がある。

「コンピュータについてわからないことは、技術開発室の人間に気軽に聞けて、それを難しい言葉ではなく、わかりやすく教えてくれます。私たち経営陣もそういう風土を大切にしているのです。コンピュータは所詮道具にすぎないのだから、AIを含め難しく考えずに、どんどん使って慣れていけばいいと伝えています」

そうした取り組みの結果、調査計測の件数は年々増加し年間250件にまでおよぶが、労働時間は大幅に減少したと齋藤社長は話す。

「顧客は納品を急ぐので、以前はどうしてもオーバーワーク気味になっていました。平均残業時間は月50~60時間が常態化していましたが、今は10時間を切っています。また、納期も早められるようになりました。このおかげで、未然に防げる事故も増えていると感じています」

AIやロボット、ドローンなどを活用したDX推進は、人材採用にも大きな効果を及ぼしている。新卒、中途を含め、この2年ほどで20代の社員が増えたという。全社員のうち20代が約4割を占める。かつては人材難に苦しんでいたのが、ウソのようだと齋藤社長は顔をほころばせる。

「今の若い人はDXとともに、『社会貢献』というキーワードにすごく反応します。当社は社会インフラの維持管理という、まさに社会貢献を主力業務としていますので、時代と非常に合致しているようです」

2025年1月に発生した埼玉県八潮市道路陥没事故の影響で、道路などの社会インフラ保全にこれまで以上に社会的関心が高まっている。同社にとっては、大きな追い風だ。

創業33年目。業績は右肩上がりで推移している。今期スタートの5カ年経営計画では、売上高30億円の実現を目指している。

(写真左)武蔵村山市にある、AI技術や計測ロボットを生み出す技術開発室

(右)「仕事は楽しくなくちゃだめ」という齋藤社長。気軽に質問でき共有する風土が根付いている

機関誌そだとう224号記事から転載