新時代の勝ち筋を見極める。「習うより慣れよ」で導入を

「2022年11月にChatGPTが初めて出てきたときは衝撃を受けました。過去にiPhoneが登場したときと同じで、これは絶対に乗らなければいけないと直感したのです。正直どこまで使えるかはわかりませんでしたが、遅かれ早かれ絶対に主流になる、使わなければダメだと思いました。ですからChatGPTが登場してすぐ、2023年1月から個人的に使い始めたのです」

こう話すのは、株式会社オプトサイエンスの宍野吉虎社長だ。社名が示すように、「光」(opto) を利用し「サイエンス」とかかわる海外の最先端の製品を扱う輸入技術商社。具体的にはレーザーに関連した光学部品や光学デバイス、光の特性を利用した検査システム、 そのキーとなるモジュールなどで、欧米メーカーの製品が中心だ。

海外製の光学部品・レーザー機器・光計測装置を網羅。

大学・研究所から製造現場まで、光による加工・検査・評価を支える製品群

宍野吉虎 社長

- 主な事業内容:

- レーザーに関連した光学部品、光デバイス、光学システムの輸入、販売など

- 本社所在地:

- 東京都新宿区

- 創業:

- 1987年

- 従業員数:

- 33名

同社は1987年、宍野社長の父が光関連製品の専門商社などを経て創業した。2代目の宍野社長は大学で機械工学を学び、基幹システム開発やWeb制作会社でデザインの仕事などに従事したのち、2009年に入社。オプトサイエンスは、同業他社に比べ仕入れ先メーカーが圧倒的に多いのが特徴だという。同規模の会社が10~20社程度なのに対し、同社は約150社と取引している。

これだけ多くの製品、しかも専門性の高い最先端技術を扱うため、営業担当者にも高度な専門知識が求められる。従業員33人のうち、営業は24人。販売だけでなく、アフターサービスや技術サポートも行っている。

「基本的に、彼らは全員『技術営業』です。海外で新しい商材を見つけてきて、それを日本の顧客にどう売るのか戦略を考え、デモンストレーションや販売後のサポートも行います。専門知識は現場で地道に学んでいくしかなく、基本的にすべて英語でのやりとりというのも難しいところです。一人前になるには最低10年はかかります。ですから当社は社歴の長いメンバーが多く、平均勤続年数は約17年です」

(写真左)光学・レーザー展「OPIE’25」で、計測機器と光学部品を紹介

(右)創業時から勤めたメンバーの送別会。感謝を込めて笑顔で見送り

世界中の論文を読み解き製品マニュアルを作成

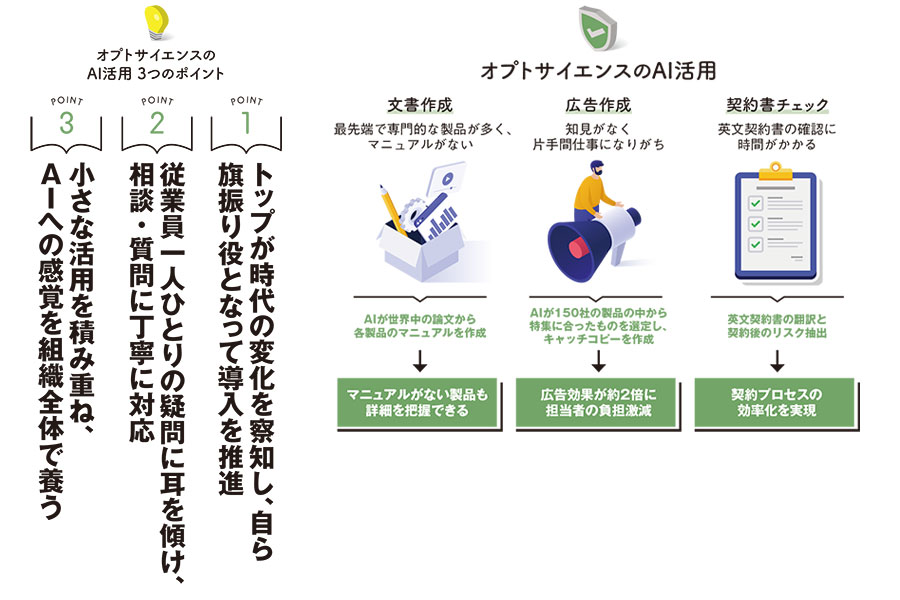

生成AIツールの活用は、こうした特殊なビジネスモデルと非常に親和性が高いと、宍野社長は実感している。実際、幅広い業務で社長自ら率先してAIを活用している。

生成AIの活用事例の1つが、技術解説の文書作成だ。取り扱う海外メーカーの製品は最先端で専門的なものが多いため、個別に技術解説書やマニュアルのようなものがないケースがほとんどだという。そのため、営業担当者が関連する論文などを探して読み込み、自分で技術解説文書をつくらなければならない。

「たとえばレーザー核融合に関係する製品を販売しようとする場合、最先端の技術のため、書籍なども少なく、調べようと思ってもなかなか文献が見つかりません。しかしChatGPTを使えば、世界中の論文を読んでくれて、しかもそれを噛み砕いて日本語で説明してくれます」

広告効果は約2倍に!営業担当の負担も激減

加えて、オプトサイエンスのAI活用の大きな成功事例としては、業界専門誌に出稿する広告作成がある。同社では、ある月刊誌で年12回の広告枠を購入している。毎号「太陽電池」「中赤外光源」などの特集が組まれるため、それに対応した製品を選び出し、広告を作成する必要がある。しかし、約150社の取引先が持つ膨大な製品群の中から、特集に最適な製品を選び、キャッチコピーを考えるのは容易ではない。基本的に担当営業の仕事だが、広告づくりは素人なうえに、多忙もあって片手間仕事になりがちだった。

「営業はクリエイターではないですから、過去の広告を少し焼き直して、写真を入れ替えるだけといったケースがほとんどでした。全面的に新しい広告をつくるとなると、非常に時間がかかります。結果的に広告枠を有効に使えていませんでした」

そこで同社では、この広告作成の業務を生成AIに頼ることにした。製品選びからキャッチコピーの作成、その選定理由や、訴求ポイントなども出力してもらう。こうしてAIがつくった文章を、営業担当が推敲、ブラッシュアップしていく。この手法が見事に当たった

「広告のレスポンスが、平均で2倍程度まで上がりました。従来は5件程度の引き合いがあれば十分という感じでしたが、毎回10件ほどになり、最近は40件を超えたケースもあります。きちんとした広告をつくると、結果も違うことがわかりました。営業担当の負担も大幅に軽減し、生成AIの非常に良い使い方だと思っています」

ほかにも契約書のチェックでは、英語の翻訳に加え、契約後に発生しそうな自社のリスクをAIに探し出してもらうなどしている。

プロンプトは「対話」具体的に細かく指示を

宍野社長は個人的に生成AIを使う中で、その有効性を確信している。自ら旗振り役となって、会社のAI活用を推進してきた。その成果は着実に表れている。しかし、当初は従業員のほとんどがおよび腰だったと振り返る。

「みんなほとんど使わなかったですね。そもそもプロンプトの書き方がわからない。ChatGPTの法人向け有料プランがなかったころ、別会社のChatGPTを活用した法人向けのサービスを導入したのですが、一般的なフォーマットしかなく、当社の特殊な業務内容とは合いませんでした。ChatGPTの法人向け有料プランに乗り換えてからは、インターフェースが使いやすくなり、少しずつ使い始める社員が増えてきたと感じます」

プロンプトの書き方にはポイントがあるという。同社ではオンラインアシスタントサービスを活用しているが、それと非常に似ていると、宍野社長は説明する。

「オンラインアシスタントサービスは指示が明確でないと、上がってくる内容がよくありません。何のために必要で、ゴールはここで、というように具体的に細かく丁寧に依頼すると、完璧な仕事をしてくれます。それとプロンプトは一緒だと思うのです。それに気づいてからは、ChatGPTを人だと思って、わかりやすく明確に指示するようになりました。『わからなかったら、質問してね』と言うと、実際に聞いてくれます」

AI活用が進みつつあるオプトサイエンスだが、「社内全体に浸透させるにはまだまだ時間がかかります。今は僕が使いまくって啓蒙している段階です」と宍野社長は話す。

従業員からの相談や質問は、個別に対応している。AI活用で大事なことは、とにかく慣れ親しむことだと同氏は続ける。

「業務内だけではAIに触れる時間と量が圧倒的に少ないです。プライベートでどんどん使って、それを仕事に応用することが大事だと思います。僕はChatGPTをスマホに入れていて、すぐに使えるようにしています。身近に使うことでどんなものか感覚的にわかってくると思うのです」

冒頭で述べたように、宍野社長は2022年のChatGPT登場でAI時代の到来を感じ取り、この巨大な波に乗らなければビジネスの先行きはないと確信した。

「大手企業はAI導入を積極的に推進し、自社専用にチューニングしたものを使っています。今のままでは、大手との差は開くばかりです。当社が持続的成長を実現するためには、AIと共に生きると腹をくくって取り組むことが重要だと考えています」

機関誌そだとう224号記事から転載