超・業務効率化で次代の「働き方改革」へ挑む

きもとの名刺には住所が記載されていない。出社するオフィスがないからだ。従業員のうち約6割が在宅ワークで、国内に2拠点ある工場勤務者も管理部門などは在宅勤務だ。さらに、スーパーフレックス制度も導入しており、従業員の生活スタイルに合わせて自由な時間帯で働ける。

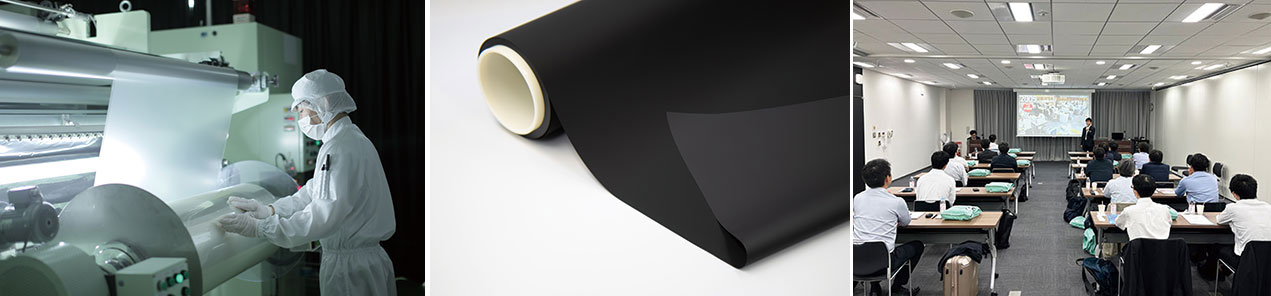

東京証券取引所スタンダード市場上場の株式会社きもとは1949年創業。航空写真測量用のフィルム現像サービスから始まり、現在は各種素材を活かした高機能材料製品の製造・販売、デジタルツイン構築に関わる高精度のデータ作成・販売、働き方改革・製造業DXのコンサルティングを手がける。

(写真左)高機能性フィルムの製造現場

(中央)2遮光フィルム「カーボンフェザー」

(右)働き方改革講演の様子

100年継続企業を目指し、人材活用を進めるため、冒頭で記したワークフロー改革を中心とした働き方改革へ2009年に着手した。テレワークを全面導入したのは2014年。デジタル環境を整備するなど、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する中で、AI活用も5年ほど前から進めてきた。

「少子高齢化が進む中、育児や親の介護など従業員の生活スタイルも多様化しています。一人ひとりが働きやすい環境を整えるワークフローの改革は不可欠です。そのために各現場で業務の改革・改善を続けており、AIツールの導入は必然でした」

AI導入の背景をこう説明するのは、山田資子代表取締役常務だ。

山田資子 代表取締役常務

- 主な事業内容:

- 各種素材を活かした高機能材料製品の開発・生産・販売。デジタルツイン構築に関わる高精度のデータ作成・販売、働き方改革・製造業DXのコンサルティング

- 本社所在地:

- 三重県いなべ市

- 創業:

- 1949年

- 従業員数:

- 432名(連結)

働き方改革のスタートと同時に、社内のインフラ整備を行うICTデータセンターという組織が発足。ここがAI活用の推進を主導する。当初は部署ごとにさまざまなAIツールを使用していたが、全従業員が使いやすく、かつセキュリティーの問題も考慮し、社内のグループウェアと連動させた法人向け生成AIソリューションシステムを導入した。

同社が導入するAIソリューションシステム

(Sateraito.AI。株式会社サテライトオフィス提供)の使用画面(きもと作成)

このシステムには、主に3つの機能がある。オンライン会議を文字起こしするとともに議事録を自動作成する「AI議事録」、使用方法や疑問点、不明点を聞ける「AIボード」、PDFやエクセルなどのファイルを要約し、疑問点を質問できる「AIドキュメント」だ。従業員はこれらの機能を使い、効率化を図っている。

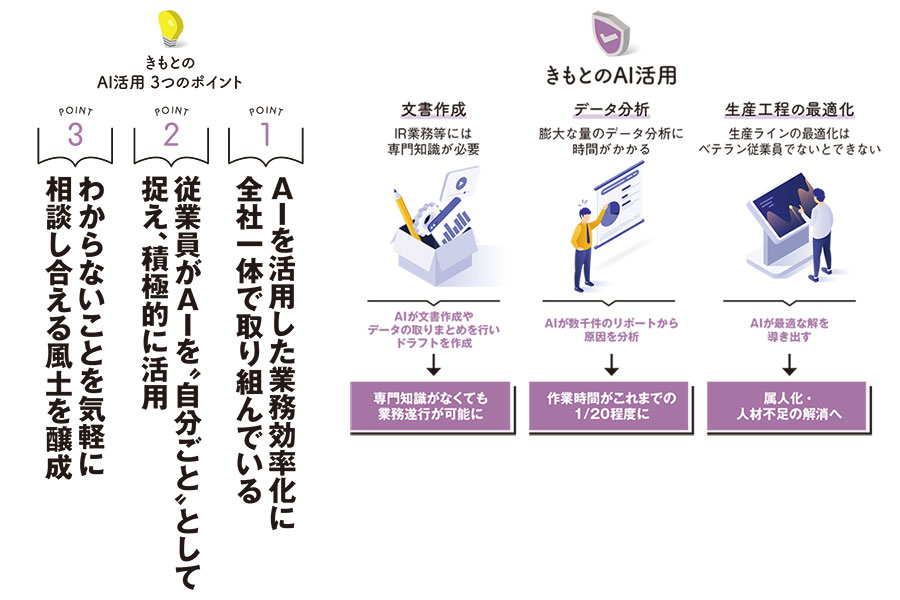

バックオフィスで特に活用が進んでいるのがIRチームだ。

「IRは専門的な知識が求められますが、専門用語がわからない初心者でも、AIを活用して文書作成やデータの取りまとめなどを行っています。従来は数日かかっていたドラフトの作成が、半日でできるようになりました。IRのような専門性の高い人材の育成には通常1年程度必要でしたが、すぐに戦力として活躍してもらえるようになっています」

人の手では難しい作業も短時間で簡単に実行可能

同社はSDGsの活動に力を入れており、その一環として生産ロスや塗工液など材料の廃棄物を最小限に抑える取り組みを推進している。近年は原材料価格の上昇や在庫廃棄コストの増大などで利益が圧迫されており、環境配慮に加えて収益性の改善という観点からも、経営の重点施策として位置づけているという。

生産工程で発生する廃棄物を棄てるためには廃棄申請を行い、役員の承認を得る必要がある。役員に申請するリポートには、各廃棄物の発生理由が記されている。廃棄物削減には、それらの原因を分析し、改善策を講じる必要があるが、過去数十年にわたって数千件のリポートが蓄積されているため、人の手で分析するのは容易ではない。そこできもとでは、AIを使ったデータ分析を進めている。

すべてのリポートをデータベースとしてAIに読み込ませ、原因を10個にカテゴリー分けした。そのうえで、そう分類した理由もAIに書いてもらった。この結果、約20分の1に作業時間を短縮できたという。

「もちろん、ハルシネーションのリスクがありますので、生成AIがつくった文書などは必ず人が最終チェックすることが重要です」

効率化の効果を実感させ取り組みを“自分ごと”に

このように、同社では生成AIの活用が全社的に広がっているが、従業員に抵抗感などはなくスムーズに浸透したのだろうか。

「当初は使い方がわからず不安を感じる社員も一定数いましたが、“抵抗感が薄い社員が先に使い始め、他の社員が追随する”という形で、無理なく浸透していきました。大事なポイントは、上からの『やらされ感』があるかどうかではないでしょうか。やらされているのではなく、実際に自分の業務が少しでも効率化したという実感が持てれば、自然に使うようになると思います。その点で、議事録や文書作成、翻訳などはそうした効果が見えやすいので、最初の取り組みにはおすすめです」

きもとのAI活用が進んでいる背景には、働き方改革も関係しているようだ。打ち合わせや会議はオンラインが基本だけに、画面共有しながら、AIを積極的に使っている同僚らの事例を身近に知ることができる。「こんな使い方があるのか」とわかれば、自分もやってみようと思える。

また同社には、AIに限らず、わからないことを気軽に聞ける風土もある。働き方改革の一環として、ジョブローテーションを取り入れており、3~5年で部署を異動する。しかも、営業から技術、技術から経理、研究開発からIRなど、全く畑違いの部署に移ることが珍しくない。

「初めての業務に携わることが多いので、知らないことを気軽に聞ける、互いに教え合う風土はあるように感じます」

働き方改革を通じて持続的に成長する先進企業として選ばれた

熟練の“暗黙知”を形式知に変化させる

きもとのAI活用は、新たな段階へと進んでいる。生産工場では1つのラインで複数製品を生産しており、そのためには最適な生産スケジュールの策定が欠かせない。これまではベテラン従業員の経験や勘に依存していたが、人手不足の深刻化や業務の属人化を防ぐ観点から、その高度な技能をAIで自動化する実証実験を進めている。

これはAIでも「機械学習」ではなく、「数理最適化」と呼ばれるものだ。機械学習はデータから学習し予測するが、数理最適化は一定のルールの範囲内で最適な解を導き出し、意思決定を行う。AIが組んだ工程をベテラン従業員に評価してもらい、この順番は成り立たないといった指摘があれば、それを教え込む。そのサイクルを回して、精度の高いシステムの構築を目指している。

(写真上)製造現場でAR(拡張現実。現実世界での体験にデジタル情報を重ね合わせた技術)を活用。

業務の効率化と安全性を高める ※通常は防爆対策を施したデバイスを使用

(左下)三重工場液製造タンクの点群データ(左)と3Dモデルデータ(右)

(右下)10.6万㎡の敷地を有する三重工場(上段)、古河市にある同社の茨城工場(下段)

こうした稼働効率化や、廃棄物削減のためのデータ分析は、DigitalTwin事業部が担う。同事業部は、画像処理技術・データ加工技術を進化させたデータ作成のほか、製造業向けのDX推進を支援するコンサルティングサービスも提供している。

「生産ラインの効率稼働などの取り組みは、いわば自社工場をお客さまに見立てて、製造業DXとしてコンサルのような形で実験的に行っている側面もあります。ここでの実績をもとに、製造業DXのビジネスにつなげていきたいと考えています」

100年続く企業を目指すきもと。24年後の実現に向けて、山田常務は「AIを積極活用し『データドリブン経営』を推進していくとともに、今年5月に発表した第6次中期経営計画(3カ年)で、28年3月期までに週休3日の実現を目指しています。給料を減らさずに週休3日を実現するためには、今より20%の業務効率化が必要です。そのためにAIを積極的に活用していく方針です」と力強く抱負を述べた。

機関誌そだとう224号記事から転載