第4次産業革命の波に乗れ!今こそ、新たな一歩を

2025年4月に登場したChatGPTの「OpenAI o3」モデルによって、生成AIは新たなフェーズに入った。そう指摘するのは、サイエンス作家の竹内薫氏だ。

「これまで苦手だった数学能力が飛躍的に高まり、国際数学オリンピックでメダル級の高得点を取るまでになりました。さらに、プログラミング能力も大幅に向上しています。たとえば、円周率をシミュレーションするには、通常20行程度のプログラム(指示書)をタイプ打ちする必要があります。しかし、AIでは『円周率をシミュレーションするプログラムを書いてください』とプロンプト(命令文)を打ち込めば、すぐにプログラムが出てくるようになりました。この2つによって、生成AIはAGI(汎用人工知能)への道を一歩踏み出したといえるでしょう」

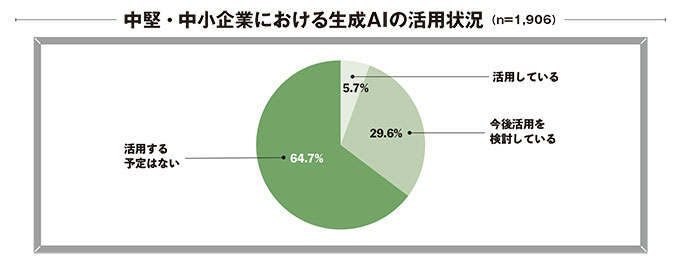

これはまさに第4次産業革命が進行中であることを示している。第1次、第2次、第3次産業革命が一度も止まったことがなかったのと同様に、「この流れに乗る以外の選択肢はないのです」と同氏は述べる。しかし、日本企業、特に中堅・中小企業でのAI活用は、国際的に遅れが指摘されている。まだ手つかずの企業は、何から着手すればよいのだろうか。

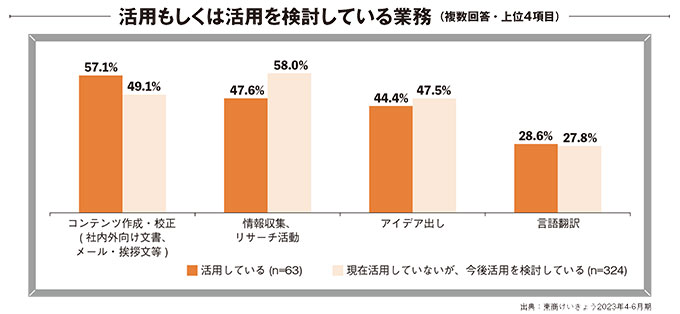

「AIを導入するにあたっては、どのタスクに使うかをまず考えなければいけません。単に『AIを導入する』という考え方だと難しいと思います。まず、具体的にAIに置き換えられる業務を洗い出しましょう」

導入にあたってはAIに詳しい人材を1人置くのが理想的で、大企業などではCAIO(最高AI責任者)を置くケースが増えている。中堅・中小企業では専門人材を採用するのは難しい可能性もある。コンサルタントを活用しながら、社内で人材を育成することも検討できるだろう。

加えて、一般的な生成AIツールを積極的に活用して、慣れていくことが大事だと竹内氏は助言する。ChatGPTを始め、Microsoft Copilot、Google Geminiなどの生成AIツールは無料で利用できる。ただ、経営者や従業員の中にはAIに対して漠然とした不安を抱えている人も少なくない。

「マインドを変えるには、まずは気軽に使ってみることです。今は音声入力もできますから、手で打ち込むのが面倒であれば、話せばいいのです。手始めに導入するなら、事務系の仕事が適しているでしょう。文書や書類作成は営業、開発、生産、総務など、部署にかかわらず存在するタスクです。書類作成や資料づくりで実際に労力や時間短縮のメリットを実感できれば、AIに対する不安などは消えるはずです」

盗作や嘘情報のリスクが必ず人の目でチェックを

ここで大事な注意点が2つある。AIで作成したら、社内文書も社外文書も盗用・剽窃(ひょうせつ)チェックにかけること。既存の論文や作品など著作権に触れないかを確認し、必要に応じて人間が修正を加える必要がある。

もう1つは、ハルシネーションだ。生成AIは嘘の答えを返してくることがある。

「有用な情報とともに、存在しない参考文献などもあがってきたりします。こうしたものは人手で確認する必要があります」

生成AIは加速度的に進化している。特に翻訳機能のレベルアップは目覚ましく、ビジネスでの利用が有効だという。

「たとえば、日本語の文書を英語に翻訳して社内共有するとします。従来はOCR(光学的文字認識)にかけてテキスト化し翻訳していましたが、今はAIで簡単に変換できます。スマホなどで文章の写真を撮って、ChatGPTに『OCRにかけて英語に翻訳して』と指示するだけです。中国語や仏語など多言語にも対応します。人がすべての作業をすれば結構な時間がかかりますが、AIに任せれば数分で終わるのです」

こうして少しずつAIに慣れ、活用していくうえで、有用なスキルが2つあると同氏はアドバイスする。

「1つは、国語の能力です。プロンプトの作成には、論理的な国語の能力が欠かせません。プロンプトの国語レベルで、アウトプットの内容が変わります。もう1つは、数学。AIで使われているテクノロジーはすべて数学がベースにあるので、数学ができるとかなり便利です」

数学には苦手意識を持つビジネスパーソンも多いが、それはいらぬ心配だと竹内氏はいう。

「中学・高校の受験数学と、AIを理解するための数学はまったく別物です。微分積分などでつまずいた人も、AI入門のための数学関連本がたくさん出ていますから、一度読んでみてください。丁寧に説明されていて、普通の人なら理解できるはずです。苦手意識を捨てて、ぜひ数学をリスキリングして学び直すことをおすすめします。論理的な国語能力と数学の力が身につけば、これからのAI社会を生きるうえで大きな武器になると思います」

第4次産業革命の波は避けられない。AI活用は待ったなしの状況である。今すぐ第一歩を踏み出すことが肝要だ。

サイエンス作家、ZEN大学教授

竹内 薫氏

1960年、東京都生まれ。東京大学教養学部・理学部卒業。マギル大学大学院博士課程修了後、サイエンスライターとして活動。物理学の解説書や科学評論など150冊あまりの著作物を発刊している。宇宙やAIなど、幅広い科学ジャンルの発信を続けている。2025年にはZEN大学基幹教員・教授に就任。

機関誌そだとう224号記事から転載