第42回優秀経営者顕彰 次世代イノベーション経営者賞

株式会社アビリカ

「未来価値」を創る人財力で次代を征く

平田栄子 社長

- 主な事業内容:

- 設計開発型エンジニアリング(機械・電気・電子・ソフトウェアの設計、各種装置の開発)

- 本社所在地:

- 東京都千代田区

- 設立:

- 1959年

- 従業員数:

- 898名(グループ合計998名)

「専業主婦からいきなり社長になった私には、経営の武器がありませんでした。けれど人を育てること、人と人を結びつけることならできる。その視点で会社を見渡すと、大きな課題があることに気付いたのです」

こう話すのは、機械設計を手がけるアビリカの平田栄子社長だ。2021年にトップに就任し、経営者として歩み始めて約4年で、優秀経営者顕彰の「次世代イノベーション経営者賞」を受賞した。その背景には、同氏ならではの“会社を見る目”と、どうすればより良い会社にできるかを模索し、社員とともに実行へ移す、“変化を恐れない精神”があった。

「わが子」のように想い、得意を活かす環境づくりを

同社の創業は1959年。60年を超える長い歴史は、実績や信頼の面ではプラスに働くが、一方で「大企業病」とも言える悪しき慣習を生み出していた。縦割りで物事が進み、自部門から人材を出すのを嫌う。自部門内で解決しようとして悩み続け先に進めない。そうした部署間の連携不足、全社視点の欠如といった課題が山積していたのだ。これは会社の成長や存続のために打破しなければならない課題だと、平田社長は危機感を抱いたという。そして変革をもたらすべく、メスを入れた。

同氏が目指したのは、「社員が家族に誇れる会社」。社名を三和工機からアビリカに変え、企業理念やコーポレートシンボルの制定、新オフィスの構想など目に見える改革はもちろん、組織運営のあり方も見つめ直し、さまざまな施策を推し進めた。

「組織に横串を刺し、互いに知り合い、助け合う。そうすることで化学反応を起こし、会社を再び成長路線へ乗せることが私の使命です。特にモチベーションアップやエンゲージメントの向上に注力しています」

その1つが、社長自ら社員と対話する場の創出だ。アビリカは全国の企業へ機械設計を担うエンジニアを派遣しており、社員が各地域に散らばっている。そこへ平田社長が直接足を運んで、どんな仕事に取り組んでいるのか、困っていることはないかなど丁寧にヒアリングをする。

「話を聞くと、一人ひとりの得意分野や人物像がよくわかってくるのです。それをもとに、それぞれが能力を最大限に発揮できるような環境づくりを考えていきます」

社員のところへ赴く際には、お取り寄せグルメを持参して振る舞うのが定番なのだと同氏は笑う。

「今年はいぶりがっこを持って行ったのですが、『来年は奈良漬けをお願いします』とか、『肉が食べたい』とか、リクエストがあがりますよ」

先代とはまったく違ったやり方で距離を縮めようとする社長に、当初は社員も少し戸惑いを見せていたが、回数を重ねるうちに打ち解けてきた。

「社員が賞を獲ったり、資格を取得したりすると、うれしく思います」

まるで母親のような接し方と眼差しで、社員を包み込む。「それしかできませんから」と平田社長は謙遜するが、会社のトップから大切に思われているという事実は、働くうえで、どれほど心強いことだろう。

若手からベテランまで、人が育つ機会を提供

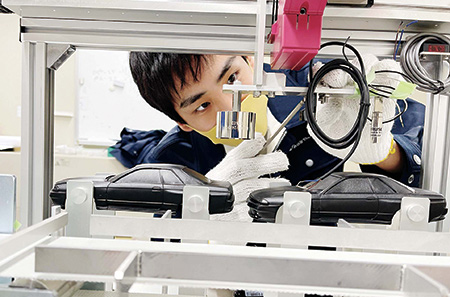

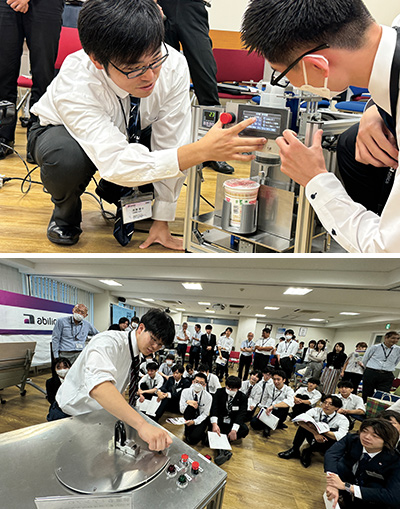

新入社員は「モノづくり研修」で、設計から製作まで実務に

必要な工程をすべて経験。成果発表会には、新入社員の母校の

先生も招く。

1000人弱在籍する同社の社員のうち、9割ほどがエンジニアだ。顧客から依頼を受け、社内で設計をすることもあるが、企業にエンジニアを送り込み、内部に入り込んで業務を行うケースも多い。エンジニア不足が叫ばれる昨今、派遣事業は引く手あまたの状況だという。

そのような中、「中途半端な社員は派遣できない」と、同氏は人材教育に力を入れている。

「社員たちには、作業に埋没するのではなく、新しいアイデアを生み、自ら『未来価値』を創り出すエンジニアとして活躍してほしいのです」

代表的な施策が、入社直後に行う「モノづくり研修」だ。新入社員同士が5~6人でチームを組み、テーマに応じた成果物を企画・設計・製作する研修で、約5カ月間チームメンバーとともに取り組み、成果発表会で試作品をお披露目する。これも平田社長が就任してから始めた施策の1つだ。その目的をこう話す。

「一般的には、CADの使い方やプログラミングの研修をしたら各部署に配置して、なるべく早く新人を収益構造に乗せようと考えがちですが、当社はそうしません。アビリカのコア業務である設計は、ものづくりの基盤です。だからこそ、ものづくりの流れを体感して、設計の位置付けを学ぶのはとても重要。また、ゼロから考えた機械が形になるおもしろさや感動を味わって、仕事をするうえでのやりがいを感じ、夢を抱いてほしいのです」

同期とはいえ、出会ったばかりの人と1つの機械を完成させるのは、容易ではない。ときには意見がぶつかり合うことや、先輩から厳しいアドバイスが飛ぶこともある。しかしそれらを乗り越えて、ひと皮もふた皮もむけて成長するという。

「ここ数年の新入社員は学生時代をコロナ禍で過ごしていて、他者と積極的にかかわった経験が少ない。だからこそ、このような機会を設けるのは大切だと思います」

新入社員の成長を促すのはもちろん、適材適所の人事配置にも役立つ。企画が得意なのか、設計で力を発揮するのか、はたまた夢中になって製造に取り組むのが好きなのか。研修を通して社員の特性を見抜き、それぞれがもっとも活躍できる場を見つけるのだ。それは自ずと働きやすさにもつながっていく。その結果として同氏が社長に就任してから、離職率は低下しているという。

2022年度に入社した新入社員のアイデアをもとに開発され

た「自動箱包み装置」(写真上)。千代田区にある本社オ

フィス(写真下)。

ちなみに、昨年度は「役に立つもの」をテーマに、8チームが奮闘。混在したサイズのねじを仕分ける装置や、手をぬらさずに傘を自動で巻く装置など、チームごとにユニークな発想でものづくりを楽しんだ。過去にこの研修でアイデアが生まれた「自動箱包み装置」は、後にブラッシュアップされ、特許取得出願に至っている。まさに、人材育成がイノベーションを生み出しているのだ。

また、新入社員だけではなく、リーダーやマネジャー、役員など各レイヤーにおける研修や学びの場も充実している。「上の言うことを聞いていれば、評価が上がる」といった受け身の姿勢が見え隠れしていたことに疑問を持ち、積極性や全社目線を育む必要性を感じて、平田社長が導入した。

「例えば毎週、役員の1つ下のレイヤーの社員が集まって、社内の問題点の共有などをしています。これまで『それは役員が考えることでしょう』と思っていたであろうことも、自分たちで考えるように意識が変わってきたと思います。かつて、3カ年計画は社長と経営企画室で作成していましたが、本部長につくってもらうようにもしました。役員にも定年がありますから、人を育て、層を厚くしておくのは重要なことです」

各部署でも若手を育てる独自のプロジェクトを走らせており、部門間でやり取りを進めるうち、「それなら当部のメンバーをそちらに何人かお貸ししないといけないですね」といった話が自然と出てくるようになった。部署内で人材を抱え込みたがっていた以前の組織風土とは、明らかに空気が変わってきているという。

加えてアビリカのユニークな点は、社員を「Possibilian®」と呼ぶこと。これは同社が商標登録している言葉で、Possibility(可能性)に人物を表す接尾辞をつけた造語である。アビリカの理念が「未来価値を創発する(Future Value Possibilian)」であるから、未来価値を具現化できる人財という意味になる。

Possibilian®には具体的な指標があり、年度末にはそれらに当てはまる行動や思考をした人材を表彰しているという。今年度からはこの指標を評価軸に据え、強化を図る予定。“大企業病”の本格治療は、まだまだこれからだ。

事業の多角化へ。明るい未来を描ける会社に

エレベーターの昇降機や、建設現場の補助ロボットや再生エネルギー分野の設計など、その時代の最先端の機械設計を手がけてきた同社。

誰もが知る食品の箱詰め装置や、有名カップラーメンのかやくを詰める装置なども、アビリカが設計を担った。危険を伴う現場の機械化にも寄与している。ある建設現場では、20人のスタッフが手作業で実施していた組み立てを、装置を操作する2人だけで行えるようになり、人材不足の課題解決にも貢献した。近年は、AIを組み込んだ生産設備の依頼が増えているという。

アビリカが開発した「自動箱結び装置」。梱包箱への

リボン掛けと蝶結びをロボット技術で自動化する。

多岐にわたる事業分野の中で、昨今注目を浴びているのは、同社の技術力を集結させた、日本独自の“おもてなしの機械化”だ。例えば、日本を代表する日本酒「獺祭」の瓶を飾る「自動瓶飾り装置」。安倍元首相が外遊に持参したことから人気が沸騰し、瓶に飾り紙と飾り紐を取り付ける人員が不足したのがきっかけで、先方から機械化の相談が舞い込んだ。

「瓶に和紙を掛け、江戸組紐で蝶々結びを施す動作過程を一つひとつ分解し、機械化するには多くの検証が必要で、大変苦労しました」

心血を注いだかいあって同装置は話題になり、テレビで紹介されるなどアビリカの名を広めた。その後、この技術を応用して箱にリボンをかける装置や、箱を化粧包みする装置が誕生。おもてなしの心を映す繊細な技術を機械化できる提案力と技術力をアピールすることに成功した。

現在は、手術のサポートやリハビリテーション補助などで力を発揮することが期待される「ロボットハンド」の開発にも取り組んでいる。顧客や社会の要求に、誠実に高い技術で応える。そうした姿勢は、今後の事業成長につながっていくはずだ。

2025年4月、平田社長は全社員に向け「アビリカの10年先の未来」についてビジョンを発表した。設計開発のプロ集団として社会課題を解決する機械を設計し、それを自社工場で製作。ワンストップでニーズに応える体制をより強化するプランである。

加えて、システム開発部門を新規に立ち上げ、AIやアプリ開発分野にも進出。さらには自社オリジナルのトイやグッズなどを、アビリカブランドとして広く消費者に届けるという世界観だ。

「もしかしたら、機械設計はAIに取って代わられる未来がくるかもしれない。そうした危機感をもって、コンサルやBtoCの事業を伸ばしていこうと考えています。目指すは、富士フイルムのような事業展開です。フィルムの会社が今や医療品や化粧品まで手がけている。私どもも新たな強い事業の柱を増やしたい」

アビリカのオリジナルキャラクター「グラ」と「ソラ」が有名になったら、サンリオピューロランドのようなテーマパークをつくるのもおもしろそう。同氏からは、そんなお茶目なアイデアも飛び出した。

社員も経営者も、未来に夢を描ける会社は強い。ability(資質・能力)+可(可能性)=abilica(アビリカ)の社名が示すように、社員一人ひとりを輝かせて可能性を広げるための改革に、これからも挑み続ける。

投資育成へのメッセージ

代表取締役社長

平田栄子

この度の受賞に関し、アビリカを表舞台へ押し出してくださったこと、心より感謝いたします。日頃も、なかなか言語化できない弱点を指摘していただいたり、解決策を提示していただいたりと、ありがたい存在だと感じています。当社のスローペースの動きを歯がゆく感じることもあるでしょうが、引き続きお力添えをお願いいたします。

投資育成担当者からのメッセージ

業務第一部 主任

中原彩花

私は投資育成制度をご利用いただく前から、平田社長とお会いし多くの会話をしてきましたが、平田社長の語る言葉はしなやかで、聴く人の心を奮い立たせる魅力があります。平田社長は自身の経営を「羊飼い型リーダーシップ」と称されますが、まさにその言葉の通り。平田社長のみならず、今までお会いした社員の皆様もまた、誠実で魅力あふれる人たちばかりで、企業の底力を感じます。この度はご受賞おめでとうございます!

機関誌そだとう223号記事から転載