~Treasure Company~

100周年を間近 に挑む、伝統を守るための変革

- 主な事業内容:

- ゴムひも・手芸用組みひも製造販売

- 本社所在地:

- 神奈川県相模原市

- 創業:

- 1928年

- 従業員数:

- 63名

たかがヘアゴム、されどヘアゴム。結び目や金具などのつなぎ目があると、髪の毛を結ぶ際に扱いにくい、引っかかるなど、日常の小さなストレスとなる。毎日使うものだからこそ、そうした不便はなるべくないほうがいい。

イノウエは、ゴムと糸という2つの素材からなるヘアゴムの接着技術を独自に開発し、特許を取得。1987年に、つなぎ目がほとんどわからない「ヘップリング」を完成させた。この画期的な商品は、発売から30年以上が経過した今でも、多くの女性から支持され続け、同社は国内シェア8割を占めるトップメーカーとして名をはせている。そんなイノウエの始まりは、「井上芳晴製紐」という小さな組紐工場だった。

「当時、相模原に住んでいた人が、東京で組紐の工場を営んでいたそうです。地域住民の多くがその方のもとへ習いに行き、それぞれで創業したといいます。だから、もともとこのあたりには30社近くの組紐工場がありましたが、今は当社も合わせて5社ほどしか残っていません」

2011年に父から経営を引き継いだ3代目の井上毅社長は、会社の成り立ちをこう説明する。バドミントンラケットのガットやブラインドの紐など、各社が独自性のある組紐商品を展開する中、同社はヘアゴムやアクセサリーといった女性向け商品に特化して製造・販売を続けてきた。コンビニエンスストアやドラッグストアなど量販店のOEMを主軸としながら、近年はオリジナル商品の開発に注力しているという。

「OEMは、どんなに良い商品をつくっても、販売元の評価にしかならない。そうではなく“イノウエがつくるヘアゴムがいい”と手に取ってもらえるようにしたい。だから、できる限り自社ブランドで売ろうと、社員にも伝えています」

(写真左)同社製品の一部。ヘアゴムの色や種類は業界トップクラス。

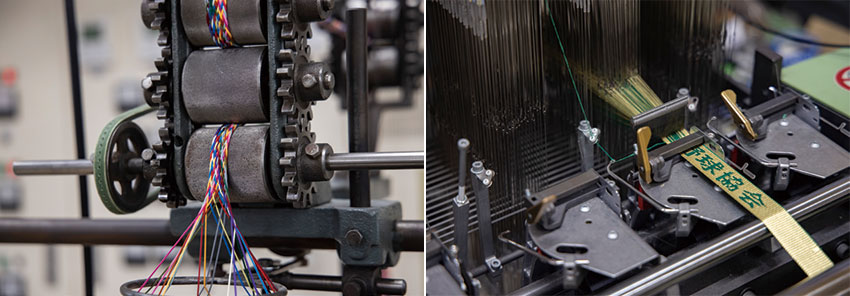

(中央)100年以上前から使用している製紐機

(右)廃棄ゴム紐の商品化が評価され「さがみはらSDGsアワード2024相模原市長賞」を獲得した

自身の髪質や毛量から最適なヘアゴムを選べる「MY RUBBER」や、日本有数の美景観をイメージしたアクセサリー「ittaYo(イッタヨ)」など、オリジナルブランドを多数展開。イノウエらしさをいかに表現するか、日々、試行錯誤を続けている。

「中堅・中小企業は、なるべく非生産者を減らして工場で働く人を増やす方向に傾きがちです。しかし、これからは非生産者を増やしてクリエイティブな企画を打ち出し、ファブレスでもいいから世の中にユニークな商品をいち早く届けていくスタイルが望ましいでしょう。当社も、近いうちに企画部をつくりたいと考えています。そして、柔軟な発想でおもしろいものを、次々と世の中に出していきたい。例えば今、スマートフォンといえばiPhoneですが、技術的には日本の電機メーカーでもつくれたはず。それができなかったのは、縦割り意識の強い組織風土があるからです。各部門の技術を結集すれば実現できる力を持っているにもかかわらず、それがなかなかできないのが日本企業の特徴。その点、海外企業は部署間のしがらみがないことが強みでしょう。当社もそうありたいと思っています」

(写真左)同社製品の多くは製紐機でつくられる。(右)ロゴや会社名を織りで表現する「ジャガード」織り機

制度を設けるだけでなく社員の意識も変えていく

井上社長は専務を経て社長に就任したが、専務時代から自社の働き方に大きな変革をもたらしてきた。その1つが「残業や休日出勤をせず、その分をボーナスとしてもらおう」というスタイルへの転換だ。

「かつては“残業がたくさんある=儲かっている”というイメージがありましたが、その思い込みを覆したかった。だから残業なしを推し進めていたら、ある社員が“みんな早く帰っちゃうけど、この会社は大丈夫ですか?”と聞いてきました。そこで私が、やらなきゃいけない仕事が残っているのか尋ねると、ありませんと答えるわけです。だったら帰るべきなのに、それはすごく不安に感じるらしい。会社に尽くそうとしてくれる姿勢はうれしいですが、考え方を変えなければと思いました」

そこで社員にアナウンスしたのは、「人生単価で計算しよう」という言葉。残業しても、しなくても同じ年収がもらえるなら、当然、前者のほうが働く時間に対して収入が割安になる。それでも業績が変わらないなら、効率良く働いてもらって、余暇を充実させ、残業代として出ていたコストを社員へのボーナスに転嫁したほうが、みんな幸せだ。それを徹底して実践しようと働きかけた。その結果、残業時間は大幅に減ったという。

また、社長就任の際に掲げたのは、「家業から企業へ」というテーマ。何もかも親族の役員同士で話し合って決める体制を脱し、部署ごとに仕事を任せて、トップは各部署から上がってきた案件に対して決断を下していく。そんな組織にしなければ、会社は続かない。そう考えたのだ。

さらに、男性社員を含む産休・育休制度や介護休業の導入、新卒採用・人材育成への取り組みも強化した。ただ、制度の充実以上に肝心なのは、社員の意識変革。そう実感したからこそ、井上社長は自ら社員たちへ呼びかけることを欠かさない。

一方で子育てが一段落した世代の社員からは、「私たちの頃は産休・育休なんてなかった」と不満が出ることもある。そのときは「この先、介護休業は取らないの?」と尋ねる。そうすると、制度改革を自分事として捉えてもらえると井上社長は語る。パート社員から「新卒社員は自分よりも仕事ができないのに、月給が高い」という意見が出たときは、全社員を集めて「自分の娘や息子が、勤め先で“仕事ができないのに給料が高い”なんていわれて泣いていたら、どう思うか。どうして会社は新人をもっと広い心で、しっかり育ててくれないのかって思うんじゃない?」と問いかけたそうだ。

時代に合わせて、制度や組織は変えていかなければならない。ただ、世代によっては理解してもらうことが難しいケースもある。だからこそ伝え方を工夫して、しっかりと納得してもらうことが肝要なのだ。

また、イノウエは若手採用も積極的に行っているが、いわゆる「今どき世代」をどう育てるか、日々悩みながら手段を模索している。

「若手の育成が難しいのは、池がないのに魚を買ってきて育てようとするからです。採用してから環境を整えようとしても遅くて、人が育つ土壌を用意してから採用しないといけません。中堅・中小企業にとっては大変なことですが、やっていかないと未来はない。チャレンジを寛容に見守ったり、課題の伝え方を工夫したり、育成方法を研究中です」

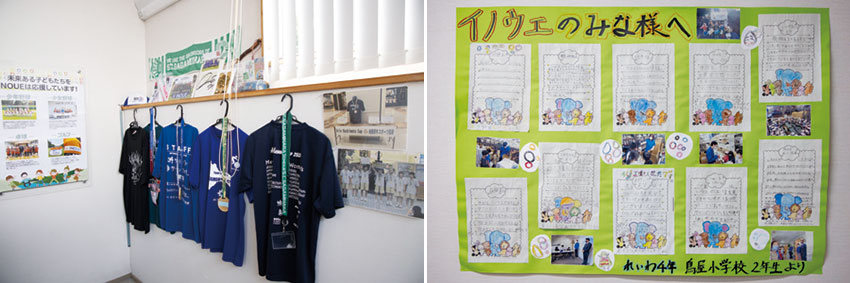

スポーツチームへの協賛(写真左)や工場見学の受け入れ(写真右)など地域貢献活動にも注力している

女性活躍に海外展開、そして自社店舗への夢

オリジナル商品づくりに働き方改革、そして若手育成と、すべては未来へ会社を存続させていくための施策だ。自社の強みを「時代に合わせて変わっていること」と話す井上社長。そこには「未来がなければ、過去は存在しない」との思いがある。普段から「どう伝えれば、相手が理解しやすいか」を念頭に置いてコミュニケーションを取っている同氏らしい例えを用いて、自身の思いを次のように説明する。

「アニメを題材にしたスーパー歌舞伎というものがありますが、あれは決して、メインでやり続けたい演目ではないはず。本来は伝統的な演目をやっていきたいでしょう。でも伝統を守るには、歌舞伎自体を絶やしてはいけない。だからスーパー歌舞伎をやるんです。企業も同じ。会社がなくなった時点で、それまで紡いできた事業の歴史は意味のないものになってしまう。だから過去や現在だけを見つめずに、未来を見据えて経営していかなければなりません」

そして井上社長は、自社の未来を左右する鍵を握る存在として、女性管理職を挙げる。女性向け商材を扱いながらも、現在の営業担当や管理職は男性ばかり。つくり手はほとんどが女性なのだから、そこから管理職を誕生させたいと考えている。

「女性は複数のことを並行して進める能力が高く、優秀な人材が多い。複数のメンバーをマネジメントする管理職に向いていると思います。地方企業の女性社員は、管理職になりたがらない傾向が強いですが、今後はぜひ登用していきたいですね」

また、アメリカをはじめ海外マーケットへの進出・拡大も視野に入れている。その先に望むのは、自社のシンボルとなるような店舗の設立だ。自分たちで開発した付加価値の高いオリジナル商品を、売りたい価格で売れる店をつくり、着実に結果を出していく。

そんな未来を各社員が見据えることで、自ずと考え、挑戦する意識が生まれる。小さな組紐工場から、大きなヘアゴムメーカーへ。3年後に100周年を迎える同社の成長軸は、「未来」を見つめる力なのだ。

機関誌そだとう223号記事から転載