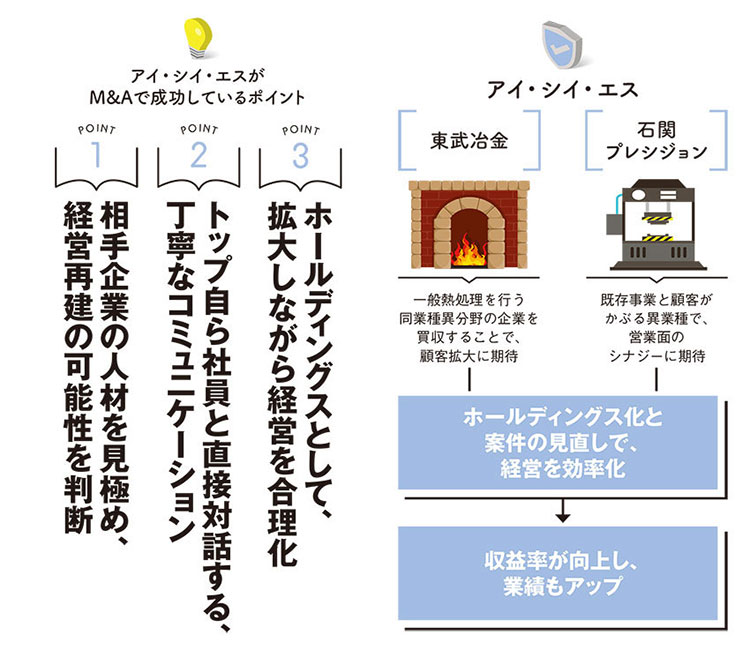

同業種の別分野へ拡大。100億円へアクセルを踏む

「M&Aによって、金属熱処理の総合的なソリューションを提供する体制が構築できました」

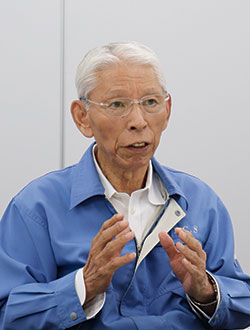

アイ・シイ・エスの新川親生会長はこう話す。

新川親生会長

- 主な事業内容:

- 金属熱処理、金属表面処理など

- 本社所在地:

- 神奈川県愛甲郡

- 創業:

- 1973年

- 従業員数:

- 120人

同社は1973年の設立以来、半世紀以上にわたって金属熱処理を中心に、隣接分野の金属コーティングや溶射、拡散接合などへと事業領域を拡大。自動車や産業機械、航空、宇宙、医療など幅広い分野で高い実績を誇るが、もともとは金属熱処理の中でも高強度、高硬度化が求められる機械部品の、真空熱処理と雰囲気熱処理による無酸化の光輝熱処理を得意としていた。

「金属熱処理は材料の種類や要求される強度、硬度、表面の美しさなどによって熱処理の方法が変わります。なかでも当社が手がける真空熱処理や雰囲気熱処理は、市場全体の10%程度で非常にニッチな領域です」

残りの9割は一般的な熱処理で、あらゆる製造業の部品加工に使われる。この大きな市場へ本格的に進出する契機となったのが、2017年に行った東武冶金のM&Aだ。当時、埼玉県に本社を置き、北関東を基盤とする同社は、一般的な熱処理が主力だった。それだけに競争が激しく、低収益体質が慢性化していたという。そこに設備投資の失敗が重なって経営難に陥り、アイ・シイ・エスにM&Aの話が持ち込まれた。

「私はもともと、一般熱処理の分野にも興味がありました。東武冶金の事業そのものはしっかりしていましたし、戦後まもなくに創業した歴史ある会社ですから、倒産するのは社会の損失です。かといって、事業への理解が薄い企業に買収されてしまうのは、良くないという気持ちもありました」

同時に親生会長には、十分に立て直せるという目算もあったそうだ。

「東武冶金は工場を2つ持っており、どちらの工場長も優秀な人材でした。生産や人の管理がしっかり行われていて、ものづくりに対する考え方も真摯。ですから引き続き工場長として任せられるという安心感があり、私たちが経営を引き継げば再建できるという見込みがあったのです」

同氏は会社全体をチェックし、経営再建計画案を練った。同時にICSホールディングス(以下、ICS・HD)を設立し、約1年半の交渉を経て、東武冶金を傘下に収めた。

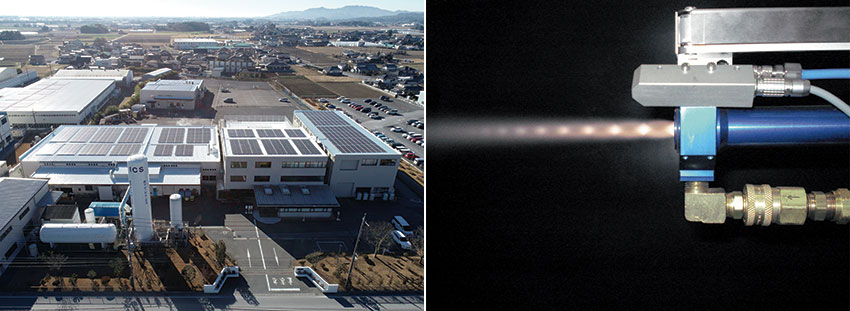

(写真左)東日本最大級の大型熱処理設備を擁する同社の栃木工場

(右)多量・高圧のガスを使う「HVOF溶射」は、高密度、高硬度、高密着性の被膜を実現

まずは待遇改善と対話。そして事業の見直しで回復へ

東武冶金に100人ほどいた社員は経営が傾く中で減少し、会社を引き継いだときには70人ほどになっていた。残った社員にモチベーションを持って働いてもらえるかどうかが、経営再建を大きく左右する。そこで、まず着手したのは、社員の待遇改善だった。経営が悪化していた同社では長らく昇給が途絶え、ボーナスも支給されていなかったからだ。

「決して大きな額の昇給やボーナスではありませんが、社員の仕事内容をきちんと評価する仕組みをつくりました」

また、経営者の交代による社員の不安を払拭するために、直接対話する機会を設けた。親生会長の息子で、東武冶金の再生を現場で主導した新川和生社長は次のように振り返る。

東武冶金の再生を現場で牽引した新川和生社長

「会社の将来像を示しながら、改善すべきところを説明し、納得を得なければなりません。そこで職場の各会議体に入っていき、丁寧なコミュニケーションに努めました。実際、1年経たないうちに『会社が良くなった』という声を多くもらうようになり、社員が積極的に行動してくれるようになりました」

なかでも、営業部門には大きくメスを入れた。赤字の案件が多く、「出血」を止めることが喫緊の課題だったからだ。親生会長は「簡単なことで、収益性の低いワースト5の案件について、取引先への値上げ交渉に取り組みました。利益の出ない仕事ほど、量が多くて売上規模は大きかった。だから現場は忙しく疲弊していましたが、利益にならなければ意味がありません。これはどの事業も同じで、常にワースト5の仕事は要注意で見ています」と語る。

営業現場では顧客に対し、老朽化した設備を更新するために価格の見直しを進めており、値上げに応じてもらえなければ受注を断らざるを得ないと説明したという。和生社長は「東武冶金の高い品質は評価されていましたから、顧客の大半は理解してくださって、大きな問題は起きませんでした」と微笑む。

M&Aから8年、業績は順調に回復し、今では1億円程度の利益を確保できるまでになった。2025年にはICS・HDから出向していた社長が退任し、生え抜きの元工場長が新しいトップに就任している。

(写真上段左)東武冶金の本社兼足利工場

(上段右)同社のコーティング技術は、スポーツ用品などにも応用されている

(中段左)前洗浄は光輝熱処理とコーティングの品質の要となる重要工程

(中段右)熱処理炉の加熱温度・冷却速度はプログラムによる自動制御

(下段)2005年に現在の地へ移転した同社の本社兼神奈川工場、ICS・HD の本社も入居している

人も設備も顧客もある“M&A”だから稼働が早い

アイ・シイ・エスのM&Aは、実は東武冶金以前にも実績がある。中堅・中小企業ではまだM&Aという言葉になじみが薄かった1999年、大手鉄鋼メーカーから子会社を譲り受け、新潟工場を立ち上げた。当時、鉄鋼市況の冷え込みで親会社の業績が悪化し、子会社にも影響が及ぶ中、親会社と取引があったアイ・シイ・エスに声がかかったという。

「会社閉鎖にあたり、請け負っている顧客に加え、できれば社員と設備も引き継いでもらいたいということでした。当社と同じ真空熱処理などが主力の会社でしたから、立て直しは可能だと見ていました」

親生会長が当時、商圏を広げたいと考えていたことも後押しした。

「当社の工場は神奈川と栃木にありましたが、関西、中部、東北、中国地方など全国から依頼がありました。ただ各地に新たな工場をつくるほどではありません。自前で一から立ち上げるのに比べて、人も設備もすでにあり、顧客もついているM&Aは魅力的でした」

さらにICS・HDは2022年、群馬県の石関プレシジョンをM&Aで傘下に収めた。同社は精密部品や金型のプレス加工を主力とし、特に電子関連部品を多く手がける。創業社長が高齢で、後継者不在からM&Aの話が持ちかけられた。社員10人ほどの小規模な会社で、アイ・シイ・エスとは業種が異なる。

親生会長は「異業種ですが、非常に良い仕事をしている会社です。社長が高齢で設備投資ができていなかったため、業績はまだ芳しくありませんが、生産体制を見直せば十分に改善できる。プレス加工を通じて熱処理加工の仕事も取れるようになれば、既存事業へのシナジー効果もあります」と将来性に期待をかける。

生き残りの選択肢は、大きな成長動力にもなる

同社がホールディングスとしてM&Aを実施する手法を取るのは、経理や総務などのバックオフィス業務をICS・HDで共有すれば合理化を図れるからだ。

「中堅・中小企業の生き残り策として、ホールディングスによるグループ化というのは1つの選択肢だと考えています。今後、熱処理事業の国内市場が縮小均衡していく中で、中小規模で後継者不在という会社が、何も手を打たずに細々と仕事を続けるだけでは、大切な技術が失われかねません。M&Aであれば、技術や雇用を守れるわけです」

ICS・HDの売上高は現在、約55億円。将来的には100億円企業を目指している。グループ各社の事業拡大はもちろんだが、M&Aは有力な成長動力になりえる。親生会長は「ホールディングスとして対応可能であれば、これからも業種にかかわらず、積極的にM&Aを検討していきたい」と意気込む。

機関誌そだとう223号記事から転載