原点回帰の戦略を掲げて、多角化から供給強化へ

不二軽窓販売は1967年に創業し、窓・サッシの加工・販売事業で成長を続けてきた。大手建築材料メーカー各社からアルミサッシを仕入れ、自社で組み立ててガラスをはめ込むなど加工を施し、地場の住宅メーカーや工務店、建設会社などに供給している。同業界での売上規模は静岡県東部で1位、静岡県全体でもトップクラスだ。創業から半世紀以上、赤字に陥ったことは一度もないが、2000年前後から積極推進していた事業の多角化においては、手痛い失敗も多く経験したという。

「サッシに続く事業の柱をつくるべく、さまざまな異業種に参画しましたが、結果的にはうまくいかずに苦労しました。だからこそ、本業の強みにあらためて目を向けたのです」

こう述懐するのは、2年前に同社の3代目に就任した青栁幸児社長だ。

青栁幸児社長

- 主な事業内容:

- 住宅・ビル用サッシの販売・施工、輸入住宅・注文住宅の建設、不動産賃貸業など

- 本社所在地:

- 静岡県富士市

- 創業:

- 1967年

- 従業員数:

- 103人

事業多角化の失敗から学び、本業の窓・サッシ事業に再び本腰を入れるという「原点回帰」を決めた不二軽窓販売。ただ、それは同社の窓・サッシ事業で約9割を占める、一般の戸建て住宅向け商材を強化するというものではなかった。

「当社の主な顧客は建設会社で、住宅だけでなくビルやマンションなど、さまざまなニーズがあります。そうした多様な領域に対応できる体制を構築することにしました」

いかに決断するか。買い手に問われる“審美眼”

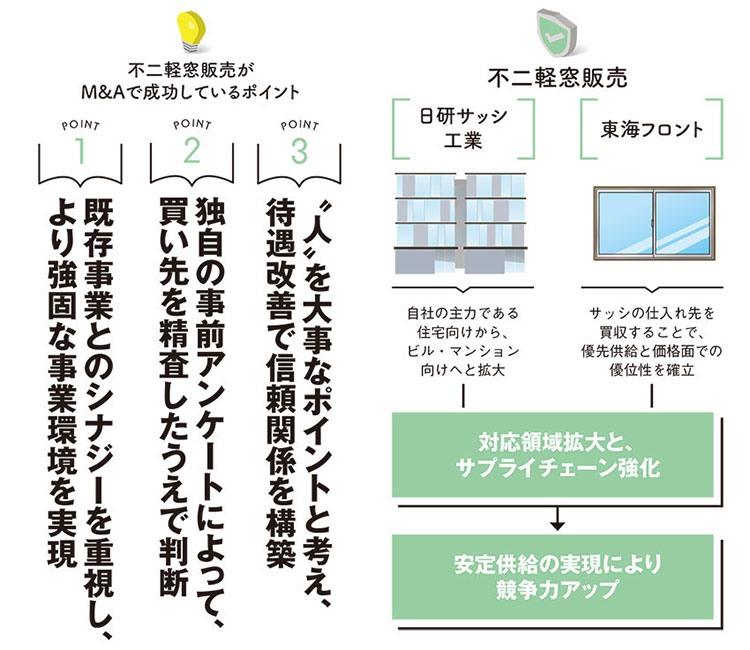

新しい領域の強化を図るために同社が選んだ戦略が、まさにM&Aだった。自前で手がけるよりも、スピーディーに事業を拡大できるからだ。2017年、埼玉県の日研サッシ工業を買収。同社はビル・マンション向けのアルミサッシを主力とし、仕様検討から設計、組み立て、加工、施工までワンストップで対応できるのが強みだ。社長が高齢で、後継者が不在のため譲渡先を探しており、投資育成担当者からの紹介で、日本M&Aセンターを介して日研サッシ工業の紹介を受けた。

「静岡県西部の会社を探していたのですが、日研サッシ工業は経営内容が非常に良く、優良な顧客もついていたためM&Aを決めました」

青栁社長は金融機関の出身。M&Aの交渉時は専務CFOとして、自身のキャリアを活かして買い先の財務内容を精査した。その方法は実に特徴的で、約50項目のアンケートを作成し、それに答えてもらったうえで、相手との交渉に入るのだ。回答には買い先がどのような企業なのか、経営者はどんな人物なのかが表れる。それをつまびらかにしたうえで、実際に対話を進めることでより深く、理解ができるというわけだ。

そうして日研サッシ工業のM&Aを決めた。とはいえ、埼玉という無縁の土地でのビジネスだけに、役員や幹部社員を派遣するのではなく、先代である前島章則会長自らが赴任して経営の陣頭指揮にあたったという。さらに現場の声を吸い上げてコミュニケーションを円滑にするために、20~30代の社員2人を派遣した。こうした取り組みが奏功し、現在、日研サッシ工業の経営は順調に伸びている。買収当時は社員15人で売上8億円ほどだったが、現在は30人まで増え、売上10億円にまで成長。2024年には埼玉県内の企業からスチールドア事業をM&Aで譲り受け、事業を拡大しているほどだ。

この成功の余勢を駆るように、不二軽窓販売は2019年に静岡県の東海フロントを買収した。同社は既製品では対応できないアルミサッシや自動ドアなどをオーダーメードで加工・販売し、施工まで一貫対応できる強みを持つ。

(写真左)同社では玄関ドアの組み立てや積み込みのほか、取り付け作業も行っている

(右上)玄関ドアのラインアップ。各メーカーからお気に入りの商品を選択できる

(右下)玄関ドアに付属部品を取り付ける作業風景。作業後には動作確認を行い、キズから保護するための養生を施し各現場に届ける

取引先の買収による、既存事業への大きな効果

東海フロントも静岡県西部という希望エリアではなかったが、もともと不二軽窓販売の取引先として関係があった。東海フロントも社長の高齢化にともない、事業承継としての譲渡先を探していた。社員は約10人で売上は2億ほどだが、経営は黒字で、財務基盤も自己資本比率約80%と非常に強固な企業。サプライチェーン強化の狙いもあり、M&Aで傘下に収めることを決断した。

「東海フロントを獲得したことで、サプライチェーンの安定化につながりました。私たちはこれまで、東海フロントからビル・マンション用サッシを仕入れていましたが、当社の競合他社からも受注している会社ですから、供給が後回しになることもありました。もちろん今は当社が最優先でスピードが速くなり、中間マージンも抑えられるので、競争力が高まるという非常に大きなシナジー効果があります」

実際、建設会社など顧客のさまざまなニーズにも素早く対応できるようになり、既存事業の売上や市場シェアも伸びているという。

(写真上)板ガラス切断・グレインチングビート巻き作業風景

(左下)システムキッチンの施工風景。図面を確認しながら、間違いがないように作業する

(右下)自由設計で、顧客の好みに合わせた空間づくりが可能

成功の要諦は「人」。信頼関係の構築が肝

2社のM&Aを成功させた要因として、買い先の経営が安定していたことは大きいが、大事なポイントは他にもあると青栁社長は強調する。

「重要なのは『人』だと考えています。M&Aで譲渡された会社の社員は複雑な思いを抱いているので、彼らが安心して働ける環境を整えなければ、本当の意味でM&Aを成功に導くことはできません。ですから最初に行ったのは、待遇の改善です。両社とも経営状態は良かったものの、給与はやや低く抑えられていたので、適正な水準まで引き上げました。信頼関係をつくるうえで、非常に大事なことだと実感しています」

中堅・中小企業が成長し、今後も生き残っていくために、M&Aは有力な手段の1つだと、同氏は続ける。

「人口減少で人手不足が深刻化する中、中堅・中小企業が人を採用するのはますます厳しくなっています。特に新卒採用は非常に難しい。M&Aは新規事業や技術とともに、優秀な人材も一緒に獲得できます。これはとても大きなメリットでしょう」

さらに、中堅・中小企業の経営者が高齢化し、事業承継が大きな社会課題となっている昨今は、M&Aを積極活用する企業にとって絶好のチャンスではないかと指摘する。

「M&Aの案件が増えており、今は譲り受ける側が選べる時代ですが、後継者のいない会社のほとんどは10年後には何らかの形で収まっていますから、M&Aの市場は大きく変化し、優良な案件に出合える可能性は激減するかもしれません」

こうした中、不二軽窓販売は本業の窓・サッシ事業強化の一環として、今後もM&Aを積極的に進めていく方針だ。実績のある同社には、金融機関や仲介業者からも案件が多数持ち込まれる。

「本業の窓・サッシに関係しない会社や事業に手を出すことはありませんが、例えば戸建て住宅事業を手がける子会社のハウテックスでは、M&Aを積極活用したいと思っています。なかには実現しない案件もありますが、私たちが人材や技術を活かせるかどうかを重視し、既存事業へのシナジーも含めて、どのようなメリットがあるのかをきちんと考えながら、さらに拡大していきたいです」

不二軽窓販売の売上高はグループで約45億円。M&Aを経営戦略の1つと位置づけ、さらなる成長を目指す。M&Aを考えるうえで、経営状態はもちろんだが、既存事業に好影響があるかも重要な指標となる。そして、いかに好条件な話でも、在籍する人や技術は魅力的かどうかが肝要だ。その点をしっかりと見極めている同社は、さらなる躍進への一歩を大きく踏み出しているのだろう。

機関誌そだとう223号記事から転載