異業種でも果敢に挑戦。その成功方程式とは?

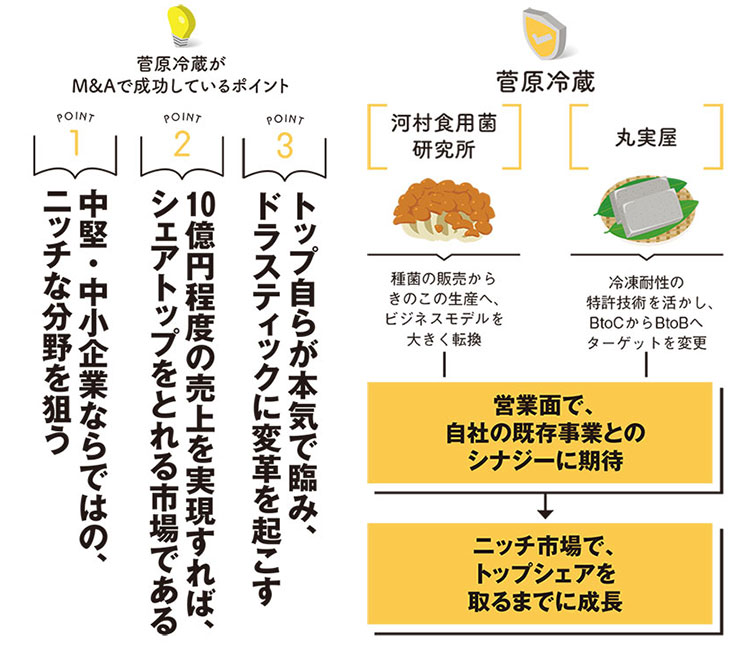

「新規事業を始めるときの判断基準は、大手が参入しにくい中堅・中小企業ならではのニッチな分野で、かつ10億円程度の売上でシェアトップになれる市場規模であること。そして数年以内にトップを取れるような、展望を描けるかどうかです」

そうメソッドを語るのは、M&Aを含めて複数の新規事業を成功に導いてきた菅原冷蔵の菅原康生社長だ。

菅原康生社長

- 主な事業内容:

- 保冷剤・なめこ・大根おろしなどの製造販売

- 本社所在地:

- 山形県酒田市

- 創業:

- 1967年

- 従業員数:

- 160人

同社は、菅原社長の祖父が1967年に創業した菅原製函有限会社が始まり。それを菅原社長の父である昌一氏(現会長)が引き継ぎ、業容を拡大してきた。金融機関を退職し、1990年にトップへ就いた昌一氏は、祖業だった冷蔵倉庫業から大きく事業転換を図る。保冷剤の製造だ。顧客から預かっていた漬物などの箱に、保冷剤が入っていたことに着目したのである。将来性を見込み、1994年に事業をスタートした。

「冷蔵倉庫で物を保管するだけの事業は、今後成り立たなくなるという判断でした。実際、今の冷蔵倉庫業は物流と一体化しています」

保冷剤はニッチ市場だが、当時は大手メーカーが手がけていた。ただ、価格は高く、普及が進んでいなかったところに商機を見出したという。

「大量生産で単価を下げれば、普及が進むと父は考えていました。さらに市場規模が小さいので、いずれ大手は手を引くと予想。当社の強みを活かせば、必ず日本一になれるという展望があったようです」

菅原冷蔵が持つ、他社にない圧倒的な強みは冷凍、冷蔵の技術である。当時の保冷剤は常温のものを供給し、顧客が自ら冷凍して使用していた。同社は凍結した保冷剤を提供することで差別化を図ったのだ。洋菓子店などで使われていたドライアイスが保冷剤へと切り替わっていく中、事業は大きく成長。約50億円とされる保冷剤市場で、菅原冷蔵は現在シェア25%弱でトップを誇る。

(写真左・上)保冷剤の原料となるアクリル系吸水樹脂

(左下)保冷剤の原料調合・攪拌タンク(右下)保冷剤の梱包ライン

(写真右)保冷剤小袋製品の充填包装機

ビジネスモデルの“大転換”で業界トップへ駆け上がる

保冷剤事業が軌道に乗った同社が、さらなる躍進のドライバーとして選んだのは“きのこ”だった。2006年、山形県の河村食用菌研究所をM&Aで吸収。きのこ生産者にきのこの種菌を販売する会社だったが経営難に陥り、金融機関から菅原冷蔵に話が持ち込まれた。

「完全な事業再生の案件で、当社とは取引のない異業種でしたから、会長と私で熟考しました。そして、ビジネスを転換すればニッチ市場で日本一を目指せると判断したのです」

まず、きのこの種菌を販売するというビジネスモデルは、時代に合わなくなっていると考えた。大手きのこ生産者は種菌を自社でつくっており、先行きは暗い。そこで目をつけたのが、きのこの生産である。河村食用菌研究所は、きのこ栽培の技術指導も行っていたため、社内にノウハウがあった。とはいえ、しめじやえのき、まいたけなどの主要な品種では大手生産者に太刀打ちできない。そこで市場規模がもっとも小さい“なめこ”に狙いを定める。大手が参入していない分野だった。

一般のなめこと差別化するために、粒の大きい「オッキーなめこ」という商品を開発。これがヒットし、本業の冷凍や温度管理の技術を活かしながら、業務用冷凍なめこなどのラインアップを拡充していった。なめこの市場規模は約100億円で、菅原冷蔵は10%程度を占める。複数の農家でつくる生産組合を除けば、単独企業としては業界トップ。まさに大手が参入しないニッチ分野、売上10億円ほどで日本一というメソッド通りのM&Aだったわけだ。

(写真左)一般的な小粒なめこ(左)と差別化した「オッキーなめこ」(右)

(写真右・上)小粒なめこの自動収穫、選別、包装ライン

(左下)技能実習生による株取りなめこの包装作業(右下)2番取りなめこのハサミによる収穫作業

「他県異業種」だからこそ問われるトップの本気度

さらに2018年、宮城県のこんにゃく製造会社である丸実屋を、M&Aで完全子会社化した。宮城県の事業承継・引継ぎ支援センターから持ち込まれた案件で、後継者不在が理由だった。加えて、経営は赤字に陥っていたという。こんにゃく事業は異業種だが、製造機械は基本的に保冷剤と同じもので親和性があり、東北に強いこんにゃくメーカーがないことから、再建の可能性を見出した。工場は十分な規模があり、衛生管理もきちんとなされていたものの、創業社長の品質に対するこだわりが強く、市場ニーズとマッチしていなかったことで経営が傾いていたのだ。それを解消できれば、メソッドに照らしてトップを取れる勝機は十分にあると見た。

最初の1カ月ほど、菅原社長は同社近くの民宿に泊まり込み、経営の立て直しにあたった。こんにゃくの製造を一から学びつつ、社員との対話を重ねて改善点を探っていった。畑違いの経営者が突然、他県からやってきて口出しをすれば、社員から反発を受ける可能性もある。その点、菅原社長はトップ自ら現場に入って社員とともに働き、給与水準の引き上げや、長くストップしていたボーナスを赤字の初年度から支給するなどの待遇改善を進め、丁寧なコミュニケーションに努めた。

「私の本気度を感じ取ってもらえたようで、みな寄り添ってくれました。だから、経営再建を進めることができたのだと思っています」

これまで一般消費者向けに販売していたこんにゃくを、ほぼ100%業務用へと転換。大量生産・大量販売は最初から描いていた戦略で、丸実屋が持つ冷凍耐性こんにゃくの特許技術は、業務用でこそ威力を発揮すると考えていた。営業面では保冷剤やなめことのシナジー効果を期待できる。実際、大手外食や冷凍食品メーカーなどに採用され、業績は順調に拡大した。M&Aを実施した2018年から、売上は約6倍増の3億5000万円にまで伸びたという。2025年には本社工場敷地内に新工場を設立し、設備増強を図った。売上高を7億円まで引き上げる計画だ。また、経営が軌道に乗ったことから、創業者の娘夫婦に入社してもらい、社長を引き継いだ。

「大根おろし」の原料となる大根の目視によるトリミング作業工程。

おろしたてを急速冷凍するため、鮮度抜群だ

“攻め”と“守り”を見極めるときには勇気ある判断を

次々と新規事業を成功させてきた菅原冷蔵だが、実は買収後に撤退という判断を下したケースもある。それは2003年に買収した、秋田県のねむコーポレーションだった。

同社はイカそうめんの製造・販売を行う会社で、後継者不在のため、取引のあった菅原冷蔵に金融機関から声がかかる。イカそうめんは大手食品メーカーなどのOEMが中心で、事業は安定していた。加えて原料の保管や製造・加工において、冷蔵、冷凍などの技術が活用できると判断し、M&Aを決断。想定通り事業は堅調に進んだが、2016年に撤退を決める。当時、売上は約7.5億円あったものの、原料となるスルメイカの漁獲量が激減し、採算が悪化していくと判断したからだった。M&Aでビジネスを拡大するうえでは、ときに撤退する勇気も重要になる。

「市場の変化には迅速に対応しなければなりません。無理に続ければ、傷口が広がるばかりです」

一方で、そうした判断ができるのは、中核となる事業が盤石であるからだと強調する。

「基幹事業が安定していなければ、撤退という選択は難しくなるでしょう。M&Aで新規事業に参入することもできなくなる。会社として体力があるうちに、次の柱となる事業をつくる必要があるのです」

菅原冷蔵の売上高は約35億円。100億円企業を視野に入れ、攻めの経営はこれからも続く。

機関誌そだとう223号記事から転載