さらなる躍進の未来へ、今こそ“攻め”の一手を!

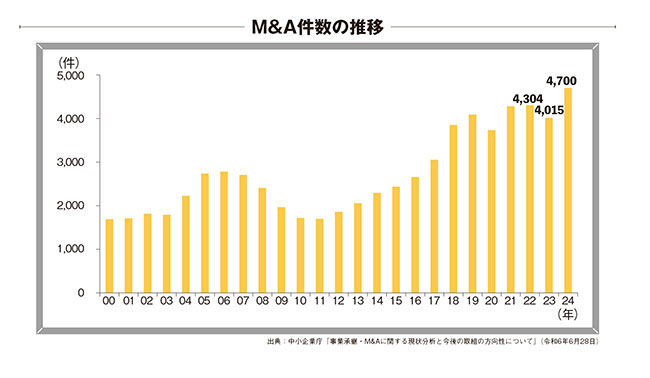

大企業を中心にM&Aが活発化する中、その波は中堅・中小企業にもおよび始めている。これまでは後継者不在を背景とした第三者への事業承継を目的とするものが主流だったが、近年は成長戦略として“攻め”のM&Aに挑む中堅・中小企業も増えてきた。この流れについて、明治大学商学部の山本昌弘教授は「日本経済が成熟し、人口減少社会になる中で、中堅・中小企業が成長するための手段として、M&Aは非常に重要な選択肢になっています」と話す。

実は、政府もさまざまな支援策を講じている。経済産業省と中小企業庁は2021年に「中小M&A推進計画」を策定。事業再構築などを目的に、中小企業によるM&Aの円滑化を推し進めてきた。また、事業承継やM&Aによる経営資源の引き継ぎを行う中小企業に、「事業承継・M&A補助金」による支援も実施。M&A時に必要となるフィナンシャル・アドバイザーら専門家の費用を補助するほか、M&A後のPMI(経営統合)に関する費用の補助も行う。そのほかにも昨年、産業競争力強化法が改正され、中堅企業の定義を、常時使用する従業員の数が2000人以下(中小企業者を除く)と新たに定めた。政府による中堅企業成長促進パッケージでは、中堅・中小企業を対象に3000億円の大規模成長投資補助金を用意している。

「中堅・中小企業のM&Aにおいては、直近の約10年間で事業承継型M&Aの制度がほぼ整備されました。今後は成長志向型M&Aの推進に力を入れていこうというのが、国の方針です。実際、中堅・中小企業による成長志向型M&Aは増えており、特に小売業やガソリンスタンド業界、建設分野などで目立っています」

「理」と「情」を意識し、長期的な視点で考える

中堅・中小企業によるM&Aの中でも、山本教授が特に注目するのは、サプライチェーン維持を目的としたM&Aだ。

「大手製造業に連なる企業の中には、ティア1、2、3と下がっていくにつれ、高度な技術力を持っていながらかなり小規模な会社もあります。そうした企業は今後、後継者不足のために廃業するケースが増えていくでしょう。サプライチェーンが途切れないようにするためにも、こうした会社を上流に位置する企業が買い取るのは、極めて重要なことです」

さらに、こうしたM&Aはサプライチェーンを維持するだけでなく、中堅・中小企業の交渉力強化にもつながると強調する。

「例えば、部品の設計図や指図書が大企業から渡されるケースでは、中堅・中小企業の交渉力は弱くなりがちです。しかしM&Aによって規模が大きくなることで、価格見直しなどの交渉力も高まるでしょう。サプライチェーンの中で大企業に対して、さまざまな発言権を持てるようになることが期待できます」

一方で、小売や卸売などの商社機能を持つ中堅・中小企業が、製造業をM&Aして業容を拡大するといったパターンも増えている。こうした成長志向型M&Aを成功に導くためには、買い先の見極めが重要だ。同業他社か隣接業界か、あるいはまったくの異業種なのかは、経営者が描く成長戦略によって異なる。

「もっとも理想的なM&Aは、2社が1社になることでシナジーが十分に発揮され、収益が2社の単純合計よりも増えること。そのためには、M&Aを長期的な視点で考えることが肝要です。とりあえず買ってみて、失敗したら売ればいいという考えでは、成功はおぼつかないでしょう」

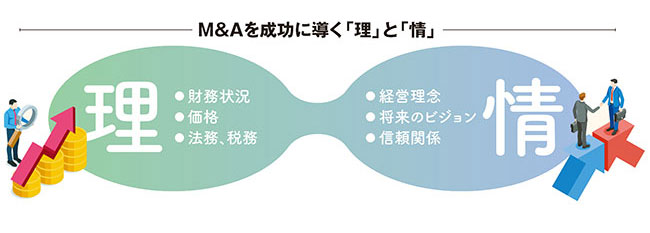

加えてM&Aでさらなる躍進を描くためには、「理」と「情」の両方が必要になると山本教授は指摘する。

「理とはファイナンスを含めたお金の問題で、情は理念や信頼感のようなものです。売り手側となる企業の経営者が、自身が育ててきた会社を買い手企業に任せてもいいと思えるかどうかには、『情』が大きく影響するようです。『理』はクリアしたものの、『情』の部分で売るのをやめたというケースは珍しくありません」

買い手側としては、自社の経営理念やビジョンが売り手側の理念と合っていることを伝え、相手経営者からの信頼を得ることが鍵となる。

他方、中堅・中小企業のM&Aが活発化する中で、トラブルも増えてきている。同氏は「M&A市場の拡大にともない、仲介会社からの売り込み営業が増えています。実際、そこからトラブルに発展するケースも少なくありません。一見して良さそうな案件だからと飛びつかずに、必ずセカンドオピニオンをとっていただきたい。事業承継・引継ぎ支援センターを始め、現在は公的な機関や制度が充実しているので、積極的に活用することをおすすめします」とアドバイスする。

M&Aは中堅・中小企業が持続的に成長していくための非常に有効な手段だとしたうえで、山本教授は次のように期待を寄せる。

「M&Aを活用して、ある程度の企業規模になった先に、どのような未来を描くのか。そうした考えを持った中堅・中小企業が増えることを願っています」

明治大学商学部 教授

山本昌弘氏

1960年、奈良県生まれ。同志社大学商学部卒業、京都大学大学院経済学研究科博士後期課程中退。博士(商学)。専門は国際会計論、企業評価論。中小企業庁の「事業承継ガイドライン改訂検討会」「中小M&Aガイドライン見直し検討小委員会」で座長を務める。

機関誌そだとう223号記事から転載